800字エッセイ:「ですよねぇ」 ― 2019年08月14日

東京メトロの表参道駅に、オシャレなフードコートがあり、時々利用している。そこにはおいしいエッグタルトだけを扱っているブースがあるのだ。とくに出来立ては、本場ポルトガルで食べた味に近いので、懐かしさもひとしおだ。

ショーケースの向こうの若い女性店員さんに声をかけた。オバサンとしては本物を食べた自慢話のひとつもしたくなる。

「これ、おいしいのよね」

すると、明るい笑顔で、

「ですよねぇ」と返ってきた。

え? 私の笑顔が固まった。

共感してくれるのはうれしい。でも、私は客で、あなたは学生アルバイトかもしれないけれどお店側の人。ここはひとまず、「ありがとうございます」でしょ。

従業員の教育ができていないと思ってしまうのは、私だけ?

つい先日、息子がスマホを買い替えたいというので、二人で買いに出かけた。若手販売員君の流ちょうな説明に聞き入っていたが、ここでも、え? と耳を疑った。

「お返しスマホ」という料金割引があるという。それまでのスマホを返却した場合のことらしいのだが、客が返すのに、へりくだって「お返しします」と言わせるわけ?

それとも販売側が「お返し!」と命令口調なわけ?

どっちにしてもなんだか変なネーミング……。

「その言葉、おかしくないかしら」と、販売員君には言ってみたけれど、アハハと笑ってスルーされてしまった。

「ですよねぇ。上司に伝えておきます」と、ここでは答えてほしかったなぁ。

朝日新聞「声」欄に掲載、〈息子と私、それぞれ人生がある〉 ― 2019年07月18日

本日7月18日(木)の朝日新聞朝刊「声」に、投稿を載せてもらいました。

お読みいただければ幸いです。(写真は、クリックかタップで拡大します)

これは、4月に「忘れられない言葉」というテーマで募集があり、そこに投稿したのですが、特集には載りませんでした。

忘れたころ、2ヵ月もたってから連絡がありました。

「特集ではなく普通の投稿として載せます。でも、石渡さんは『ひととき』欄に掲載したばかりだったので、少し時間を空けようと思い、こんなにお待たせしてしまいました」とのこと。

あっちに載ったから、こっちはボツに、という理由になってもおかしくないのに、編集者の心遣いに感激しました。

文章は、字数制限のため、編集者の手でかっちりと凝縮されてしまい、ちょっと自分の文ではないような、窮屈な感じはありますが、自閉症児の母として、伝えたいことは伝わったでしょうか。

反響を呼んでいる「断捨離」のエッセイをご存じですか。 ― 2019年07月14日

それは、5月19日の朝日新聞「男のひといき」に掲載されたエッセイでした。毎週日曜に掲載される500字ほどの投稿欄です。クリックすると拡大されますので、まずはお読みください。

作者は河崎啓一さんという89歳の男性。この3月に愛する奥様を亡くされて、遺品の整理をする気持ちをつづったエッセイです。

じつはこの作者、私のエッセイ仲間です。現在はグループから退き、ご縁あって私のエッセイ通信講座の生徒さんとして、エッセイを書き続けています。私は講師というよりも、最初の読者としてお相手を務めます。

「感謝離」という言葉も、かつての作品の中に登場していました。

河﨑さんのことは、2年前のブログ記事に書いています。(よろしければ2017年10月3日の記事をお読みください)

その部分を抜粋します。

――男性にしては珍しく、情感豊かなエッセイを書く。リタイアして、現在は鎌倉の老人ホームに愛するご夫人とともに暮らしている。エッセイを書くことを生きがいにしているので、その励みになるようにと、月に一度の通信添削講師を仰せつかった。彼から届く作品は、日々の暮らしから思い出される過去をいとおしむようなものが多い。私は、添削というよりも、一読者としての忌憚のない感想を真心こめてつづり、送っている――

さて、河崎さんのこのエッセイは、全国紙に掲載され、すぐに反響がありました。

まず、兵庫県西宮市のラジオ局のパーソナリティから連絡があったそうです。エッセイを「なばなネットワーク」という番組内で朗読したいとのことで、もちろん快諾。6月半ばの土曜日にオンエアされ、私はインターネットで聴くことができました。

女性のパーソナリティが朗読した後、河崎さんの近況を語り、リクエスト曲を流して、そのエピソードも紹介していました。

「うるわし春よ」というドイツ民謡は、30代のころ、奥様と阿蘇山に登った時に歌った曲。ビバルディ作曲「春」は、息子さんがドライブに連れて行ってくれる時にいつもかけるのだとか。

さらに反響は続きます。日本全国から感動の声が届きました。朝日新聞では、改めて河崎さんを取材して、それらを特集する記事を掲載しました。

「断捨離」という言葉の提唱者である、やましたひでこさんも、ご自身のブログの中で河崎さんのエッセイを紹介しています。新聞記事には、やましたさんの談話も載りました。

新聞の紙面では、白黒写真でしたが、ウェブ版のデジタル朝日では、カラー写真を掲載。奥様のセーターは、可愛らしい赤いチューリップが散りばめられたものでした。

さらにツイッターでも大反響! エッセイ仲間の情報では、これを読んで涙したという女性がツイートして、既に10万件近くリツイートされているとのことでした。高齢者ばかりではなく、若い人の心も動かしているようです。

先週、お仲間と二人で鎌倉まで出かけて、河崎さんに会ってきました。私たちの来訪をとても喜んでくれました。

「さみしいよ。でも、しょうがない、もうちょっとがんばらないとね」

奥様を亡くされた悲しみを乗り越えて、明るくお元気そうでした。

ホームでは二人部屋に住み、車いすの奥様のお世話をし、最後までできる限りの介護を尽くされてきた河崎さん。今回のエッセイとその大きな反響は、天国の奥様からのお礼のプレゼントではないでしょうか。

私たち、エッセイをやってきてよかったですよね。杖をつきながら、タクシーに乗り込んで帰っていく河崎さんに手を振りながら、そう思いました。

お仲間の喜びが心地よく満ちてくる、雨の降りだした午後でした。

「ひととき」欄に載りました。 ― 2019年05月18日

テーマ「平成を振り返って」でエッセイを書いたら…… ― 2019年05月07日

連休明けの令和最初のエッセイ教室は、横須賀のミモザ☆エッセイサークルでした。

渋滞のない高速道路を飛ばしていけば、新緑がとても美しく、リフレッシュした気分になれました。明日からもがんばれそうです!

先月は、あちこちのエッセイ教室で、このテーマで書いてもらってきました。

マスコミでも特集が多く、きっと皆さんもご自身の30年を振り返りたくなるのでは、と思ってのことでした。

50代、60代という私と同じ世代の女性では、やはり何といっても、その柱は子育て。私もそうですが、ひと区切りついたというエッセイが多かったようです。

80代の男性は、昭和の時代で戦争を体験し、あまりにもその印象が強かった。戦争のない平和な平成の時代には、大した感慨も持たないまま、のほほんと過ごしてしまった、という方がいました。

また、パソコンの発達が目覚ましく、便利なのはわかるが、拒否反応すら覚えるという方もいました。

一方で、70代、80代の女性は、子育てが終わったあとの豊かな人生を楽しんでいる方が多いようです。新たに仕事を始めたり、各地の旅行を楽しんだり。

男性とは対照的な感じでした。女性はたくましいのでしょうか。

共通しているのは、どなたのエッセイも、平和で穏やかな令和を望んでいる、という結びでした。

本当にそのとおり。明るい新時代を生きていきたいですね。

ブログをお読みくださっている皆さんも、このテーマで書いてみてはいかがでしょうか。

ぜひ忘れないうちに。

自閉症児の母として(55):800字のエッセイ「奇跡のメガネ」 ― 2019年01月12日

奇跡のメガネ

インターネットで、アメリカ発のこんな動画を見た。

クリスマスツリーが飾られた室内で、ティーンエイジャーの男の子が、プレゼントを開けている。出てきたのはサングラス。かけたとたん、「違う!」とびっくり。かけては外し、笑い転げている。

次のシーンは屋外。誕生日プレゼントにもらったサングラスをかけた男性は、言葉も出ないまま、まるで赤ちゃんのように、両手を握りしめて喜びを表している。左右を眺めてはまた両手を振るばかり。動画を撮る側のうれしそうな笑い声が聞こえる。

3人目の少女は、メガネをかけるなり、

「何これ。これが本当の世界? こんなふうに見えてるの?」とつぶやく。それ以後は泣いてしまって言葉が続かない。

次の男性は、このメガネが何なのか知っていて、初めてかけてみる。すぐに外して、両目を押えて泣き始める。

この動画に登場する7名の男女は皆、カラーブラインド、つまり色盲なのである。初めて補正メガネをかけた瞬間の感動が、見る者の胸をも熱くする。誰もが「オー、マイゴッド!」を繰り返し、誰もが涙なしではいられない。泣いている彼らに、かならず誰かが近寄って優しくハグをするのも、印象的だった。

動画を見て、息子のことを思った。色盲の世界を知るには、カラー写真をモノクロで見ることで、ある程度理解できるだろう。でも、自閉症の息子は、相手の胸中が見えないコミュニケーションの障害だ。あげる・もらう・くれるなどの言葉が正しく使えないのは、自分と他人の区別や、その関係性が把握できないのである。彼が見ている世界は、一体どうなっているのだろう。想像するしかない。

それが見えるメガネがあったら、どなたか母親の私にプレゼントしてくださいな。

800字のエッセイ:「4人きょうだい」 ― 2019年01月08日

4人きょうだい

身内の集まりで、甥や姪たちと、おしゃべりをしていた。男2人に女2人の4人きょうだいで、今では子どももいる30代、40代の4人だ。私も同じ構成の4人きょうだいだったので、話が通じておもしろい。

子どもの頃、お菓子は何でも母親が4つに分けたという話題になった。

「ひとりで全部食べたいって、いつも思ってたよね」

「そうそう!」

「メロンもスイカも、丸ごと抱えて大きなスプーンでほじくって食べたいと思ったよね」

「そうそう!」

私も同じ思いだったけれど、おとなになったら忘れていた。しかし、彼らは違った。

「自分で自由になるお金が出来たら、絶対にひとりで食べようと思って……」

「やったの?」

「やった」

「私も」

「ぼくも。かまぼこも丸ごと1本、恵方巻みたいにかじったこともあったよ」

「あと、ビエネッタも!」と一番下の姪っ子が言うと、

「えー、お前もか!」

「お兄ちゃんも?」

みんなで大笑い。兄妹そろって、すごい執念だ。ちなみに、ビエネッタとは、森永製菓の四角いケーキのようなアイスクリーム。チョコレートと白いアイスが波のように折りたたまれていて、子どもにはごちそうだった。

「満足できた?」

「うーん、夢は叶った瞬間、色あせるよね」

誰ともなく、ちょっと切ない大人の顔に戻っている。

一人っ子がうらやましいと思ったあの頃、そしてそれをみんなで笑い合える今。きょうだいの絆は色あせることがない。

ところで、ビエネッタはご存じだったでしょうか。年齢がわかるかも……?

(私は知りませんでした)

1980年代に生まれたお菓子で、つい最近、マツコ・デラックスさんの番組で紹介され、ふたたび脚光を浴びているそうです。

エッセイの書き方のコツ(32):繋げて広げて ― 2018年08月31日

昨日は、海風さわやかな駅に降り立ち、湘南エッセイサロンでした。

メンバーのMさんが、こんな素敵なドイリーを作ってきてくれました。

かぎ針を使うレース編みとは少し違って、タティングレースというそうです。手のひらの中に納まるぐらいの糸巻きを、2本の指に渡した糸にくぐらせながら、さまざまな結び目をこしらえては、模様を大きくしていくのです。

鋭い針を使わないので、テレビを見ながらでもできるし、揺れる車内でも扱える手軽さがおすすめ、とのことでした。

私も手芸は好きでしたから、10年前なら試してみたかもしれません。でも残念ながら、今はボタンを留めるのも痛みが走るほど親指の関節炎がひどいので、諦めました。

*~*~*~*

そのMさんの昨日のエッセイには、とても印象的なシーンがありました。

テーマは「泊まる」。近所に住んでいた少年がアメリカに移住して8年目、アメリカ人の友人と二人で日本に遊びに来て、わが家に泊まったというお話です。

彼は、アメリカ人と日本人とのハーフで、美少年。そのせいか、いわれのないいじめを受け、辛い子ども時代を送ったのでした。

だから日本には友達もおらず、本当はあまり来たくなかったという彼。そんな彼を説得して一緒に来た友人は、日本のコミックやアニメをすばらしい日本文化だと言う。

日本で何がしたいの、と聞くと、手に持ってする花火だと答えが返ってきました。

二人の少年は長いこと飽きもせず、線香花火のチリチリと燃えていく様を見つめていた。

このくだりには、二人にそそがれるMさんのやさしいまなざしが感じられます。日本では幸せではなかった少年を案ずる気持ち、いつかはコミックを通してでもいいから、長い歴史のある日本文化にも目覚めてほしいという思い。それらが線香花火というはかなげな情感をともなって、読み手の心に届けられるのですね。

*~*~*~*

線香花火で、皆さんは何を思い出すでしょうか。

私は、この花に思いを馳せました。

その名はフウリンブッソウゲ。2016年9月19日の記事でも、紹介しています。

夫が鉢植えを大事に育てているので、毎年きれいな花をつけます。

今年は、茎が1メートル以上にもなり、庭に置いています。さすがは南の花、猛暑をものともせずに、毎日たくさんのつぼみを付け、1日咲いては落ちるのです。今日は4つの花が咲きました。

*~*~*~*

ドイリーに始まって、Mさんのエッセイ、庭の花へと、連想は糸のようにつながっていきます。そうやって、文章を広げたり膨らませたりして、一つのエッセイへと整えていくこともできそうですね。

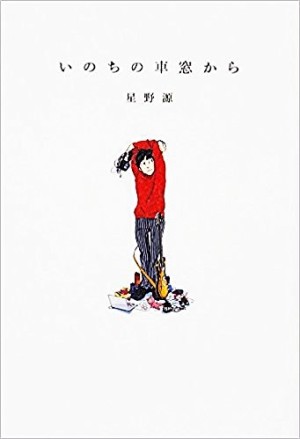

おススメの本、星野源著『いのちの車窓から』 ― 2018年04月03日

始まりましたね、新年度。

私は初日早々、長男から風邪をもらって熱を出し、寝込んでしまいました。用意してあったエイプリルフールのネタも使えず、備えあれば憂いありの心境に陥ったのでした。

NHKの朝の連続テレビ小説も新しくなりました。

あら、と耳を澄ませば、テーマソングはほかならぬ源ちゃんの声。そこで、この本について書いたエッセイを皆さんにも読んでいただこうと思いつきました。

読んだのは1年ほど前ですが、ずっと紹介したいと思っていたのです。

最近になって、エッセイ仲間の勉強会で、「エッセイと私」というテーマが出され、ようやく書くことができました。

1600字のエッセイです。

目からうろこの1冊

4半世紀を超えて、エッセイを書き続けてきた。書きたいことは絶えずあったが、いつもすらすらと文章が生まれるわけではない。

最近では、ますます書きあぐねることが増えてきて、恒常的なスランプ状態だ。理由はわかっている。年を重ねるにつれ、これを書いたらいけないだろうかと気になったり、読み手を意識しすぎたりするうちに、書きたいことが書けなくなる。本心が、見栄と思惑とで着ぐるみのように覆われてしまって、自分は何を書きたいのかわからなくなるのだ。

エッセイに限らず、SNSやブログでの発信しかり、仲良しグループのラインの言葉もしかり。なんとなく窮屈な思いをするようになった。

そんなときに、1冊の本を手に取った。

『いのちの車窓から』というそのエッセイ集の作者は、星野源、36歳。旬のマルチタレントとして注目されている。けっして長身イケメンでもないし、歌や芝居が特別うまいわけでもないのに、主演ドラマも自作の主題歌も大ヒット。よくあるタイプのしょうゆ顔で、そういえば娘の彼氏にちょっと似ている。最初はそんな単純な興味だけだった。

ところが、彼が3年前にクモ膜下出血で倒れ、完治して復帰したという事実を知って驚く。クモ膜下出血といえば、ひと昔前は若い人の急死の代名詞のようだった。ミーハー感覚のみならず、病気への無遠慮な好奇心も加わって、さらに興味が膨らんだのである。

本の冒頭のエッセイには、読者の期待に応えるように、手術のことが書かれている。「わかさぎ釣りの氷上の穴の如く額の骨を丸く削ってポコッと取り」、そこからメスを入れて脳の出血を止める手術をした。その傷痕は、直径7センチの円を描いて盛り上がったままだ。それがまるでコックピットの扉のように思えるという。

「体という乗り物を星野源という精神が操縦していることの奇跡の実感が、手術後はさらに明らかに、リアリティを持って湧いてくる」

ここまで読んで、はたと気づいた。これこそ、自分を客観的に見つめるというエッセイの極意ではないか、と。

エッセイの最後は次のように結ばれていた。

「人生は旅だというが、確かにそんな気もする。自分の体を機関車に譬えるなら、この車窓は存外面白い」

こうして彼は、「目の奥に張り付いた景色の残像と、自分の心の動きを、できるだけありのままに文章に落とし込む」という書き方をするようになった。どうやら彼は、一命をとりとめる手術を受けたことで、エッセイの本質をつかんだのかもしれない。

この本は、雑誌『ダ・ヴィンチ』に連載されたエッセイをまとめたものだ。彼の仕事を取り巻く人々、子供のころの思い出など、内容は多岐にわたっている。何を書いても、具体的なエピソードがわかりやすく、心の機微もうまく表現されている。素直な文体も文章のテンポもよく、ウィットに富んだ表現もある。なおかつ全体を包み込む自然体の雰囲気が、読んで心地よい。「文は人なり」というがごとく、彼の人柄なのだろうか。人気があるのもうなずけるような気がする。

そもそも彼はメールを書くのが下手だったから、書くことを仕事にして文章修行を自分に課したという。一行コラムから始まり、上達するにつれて任される字数も増え、やがて書くことが楽しいと言い切れるまでになった。

タレントのエッセイなんて本人が書いているわけじゃない、といううがった見方もあるだろう。たとえ「チーム星野源」でも構わない。私はすっかり魅了されてしまった。

そう、彼のように書けばいいのだ。何を見たか、何を感じたか。それを素直につづってみよう。どう思われたいか、などという雑念は捨てて。

本を閉じると、まるで白内障の手術を終えた人のように、目の前がとても明るくなった。

いかがでしょう。おススメの1冊です。

800字エッセイ:「ひとつ屋根の下」 ― 2017年07月03日

先日、所属するエッセイストグループの勉強会で、エッセイの課題が出ました。テーマは「住」、字数は800字、というものです。

そして書き上げた作品がこちらです。

ひとつ屋根の下

今から20年ほど前まで、実家の両親は、木造2階建ての大きな家に老夫婦2人きりで暮らしていた。一時期は家族8人が住んだ家だ。父は病のせいで足も不自由になっていた。

そんな折、わが家のマンションの一室が売りに出された。同じ1階の4軒隣で、広くて明るく、小さな庭もある。興味本位で見に来た両親は、ひと目で気に入り、横浜から川崎への転居を決めてしまった。

「マンション暮らしは憧れだったよ」

そう言って喜んだ父は、半年住んだだけで入院し、4年後には帰らぬ人となった。

母は今でも、父の決断に感謝している。あの家に独り残されずにすんだ。私たち一家のそばに、安心して独り暮らしができる場所を、父が作ってくれた、と何度も口にする。

母が80歳を過ぎても、元気なうちは何かと助け合った。急な雨には洗濯物を取り込んであげたり入れてもらったり、旅行中の留守を頼んだり頼まれたり。だれかの誕生日には、わが家で一緒にテーブルを囲む。私の家族とはほどよい距離を置いて暮らしてきた。

やがて母は足腰が弱り、自分の食事の支度さえ困難になる。私は料理をお盆に載せて、文字どおりスープの冷めない距離を往復する。

しかし、便利なひとつ屋根には思いがけない弊害もあった。介護保険サービスを受けようとすると、集合住宅の別世帯であっても、身内が同じ建物に居る、と判断されて、条件が悪くなるというのだ。もっと近い距離でも、屋根さえ違えば別の家となるらしい。お役所的な線引きがまかり通っているのである。

母は現在94歳。つい1週間前のこと、玄関で靴を履こうとして倒れ、動けなくなった。救急車で運ばれて入院。大腿骨骨折だった。ストレッチャーに乗せられて出ていった自宅の玄関を、歩いて入る日が来るのだろうか。部屋の明かりは消えたままだ。

「たった800字の中に、20年間の情報をうまく盛り込んでいる」というお褒めの言葉をいただきました。手前みそでした。

そんなわけで、母は胃がんの手術から1年。ようやく今の介護サービスに慣れ、私の生活も落ち着いてきたところだったのですが、ふたたび家事や仕事をこなしながらの病院通いが始まりました。母の容体やリハビリなど、先行きの心配も尽きません。

私は心身ともに疲れ果て、先週、とうとう高熱を出してダウンしました。

今日からなんとか普通の生活に戻りましたが、さて、今後どうなりますことやら。