ロングエッセイ:「アー友とアートを見にいく」 ― 2024年04月09日

所属するエッセイグループでは、毎年1回、会誌を発行しています。各メンバー1編のエッセイを掲載します。1編の長さは冊子の2ページから4ページまで。字数にして1600字から3400字までとなっています。3400字で書くチャンスはめったにないので、今回もその長さに挑戦しました。

長いですが2編分だと思って、最後までお読みいただければ幸いです。

** アー友とアートを見にいく **

大学時代、西洋美術史を専攻した。キリスト教文化に始まって、ルネッサンスを経て、印象派やピカソに至るまで、西洋の芸術を追い求めた。歴史、哲学、美学など、新しいことを学ぶ興味は尽きなかった。

当時、同じ学科に属し、同じ美術部で油絵を描いていたC子は、私のアー友第1号だ。アート好きの友達を、私はこう呼んでいる。当時から2人で絵画展に足を運んだものだ。卒業後、人並みに結婚し、転勤や子育てに追われる時期を過ぎると、一緒にヨーロッパに出かけて、教室のスクリーンで見た絵画や建築の本物を、感激しながら見たこともあった。それぞれ埼玉県の大宮と神奈川県の川崎に住み、北と南から都心に出かけていっては芸術鑑賞をし、その後の食事でおしゃべりに花を咲かせるというのが最近のパターンだ。ある日のこと、

「クリムトやモネもいいけど、ここまでくると、その先を見たくなるよね」

「だから今、現代アートがおもしろいのよねー」と、2人の意見が一致した。

昨年の秋、3年に1度の国際芸術祭を開催中の直島(なおしま)へ出かけた。誘ってくれたのは2人のアー友。同じマンションに住む子育て仲間だったのが、今では趣味や旅行を一緒に楽しむ気のおけない友人たちだ。

直島は、穏やかな瀬戸内海に浮かぶ小さな島。およそ30年前、ベネッセの初代社長が、ここで壮大なプロジェクトを立ち上げた。その名も「ベネッセアートサイト直島」。自然豊かな島と、そこで暮らす人々と、人間の作り出すアートとがコラボして共生する特別な場所を生み出そうというのだ。長い年月をかけていくつものホテルや美術館ができ、周辺の島にもプロジェクトは広がっていった。

四国の高松港から船に乗る。船が接岸する前から、港に黒い水玉模様の大きな赤いカボチャが見えた。おなじみ草間彌生さんの作品だ。島のシンボル的存在で、来訪者を迎えてくれる。

着いたその日、夕刻にオープンするカフェのテラス席で、スパークリングワインのグラスを傾けながら、金色の太陽が海の向こうに沈んでいくのを見つめていた。それもまた一幅の絵のようだった。

宿泊するベネッセハウスは、ホテルと美術館とが一体化したような造りだ。コンクリートむき出しの壁や廊下やホールのあちこちに、現代アートが姿を見せる。夕食後にはそれらを巡る解説ツアーに参加した。

現代アートは、芸術の概念を打ち破るところから始まるのだから、四角い額縁などに収まってはいない。断崖で海風にさらされ続けた写真パネル。アリたちが巣作りをして模様を増やしていく砂絵。がれきを鉛の板でくるんだ巻き物の積み重ね。しゃべり続ける3人のロボット……。言葉では描写しきれない意味不明の作品たちだ。

解説者はわかりやすく謎解きをしてくれる。作品群の大きなテーマは、時の表現だという。たしかに、経年劣化した画材や、海辺の古木にも時が宿る。季節の移ろい、年月の流れのなかで形を変えていくのだ。

「なるほど……。よくわかるね」と、私たちは解説を聞いて、芸術鑑賞ができた気分でうれしくなる。

翌日は町に出て、芸術祭の「家プロジェクト」を楽しんだ。使われなくなった古い家屋を、著名なアーティストが芸術作品に変えているのだ。古民家がよみがえり、畑の中にオブジェが立ち、世界中から観光客が押し寄せる島で、お年寄りたちも元気に活躍している。日焼けしたバスの運転手さんはかなりのお年だが、狭い道もビュンビュンと走る。

「芸術のことはよくわかんないけどな」とつぶやいて、くしゃっと笑った。芸術祭に理屈はいらないのだ。島興しにも一役買っている。

直島の旅を終えて、現代アートがわかった気になったけれど、別の作品と向き合うと、やっぱりわからない。うーん、と考え込んでしまう。そんな時、ある友人から、1冊の本を薦められた。

『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』。タイトルを読んだだけでも衝撃的だ。一体どういうこと?

白鳥さんは、50代の全盲の男性。幼い時から「あなたは目が見えないのだから、人の何倍も努力しなさい」と育てられた。やがて、盲学校の寄宿舎に入って身辺自立の訓練を受け、マッサージ師の資格も取る。「障害があって大変」「かわいそう」と言われることに疑問を持ちながら、白杖を頼りにどこへでも出かけていき、コンサートを楽しんだり、鉄道ファンになったり、〈普通〉の人に近い行動をとるようになっていく。

そして、彼女ができた。目の見える彼女が、ある時、「美術館に行きたい」と言った。デートにぴったりだ、と喜んで、白鳥さんは美術館を初体験。デートの楽しさと相まって、美術館がお気に入りの場所となる。盲人らしくないからこそ美術館に行ってみたい。持ち前の反骨精神だ。かくして白鳥さんは、見たい美術展があると自分で電話をかけては、盲人が鑑賞するという前例のない美術館の扉を、一つひとつ開いていったのである。

この本の著者は、川内有緒さんというノンフィクション作家だ。彼女の友人を介して白鳥さんと出会い、3人で美術鑑賞に出かけるようになった。まず、作品の前で目の見える2人がコメントする。何が描いてあるのか。どんな印象か。思いつくままに言葉を交わす。ときどき白鳥さんも質問を挟む。ありきたりの解説より、2人にもわからないことがあったり、意見が食い違ったりするほうがおもしろい。2人のやりとりの息遣いまでもが、白鳥さんにとっての絵画鑑賞となるのだという。

ある時、絵画の遠近法の話になった。「遠くにあるものは大きいビルでも、手前にある小さなリンゴに隠れてしまう」という説明を受ける。すると白鳥さんが叫んだ。

「えー、隠れるってなに? わかるけど、わからない!」

これを読んだ私は、頭をガツンとやられたようなショックを受けた。以前、自閉症の長男についてのエッセイで、自閉症の理解の難しさに言及し、「視覚障害を理解するにはアイマスクを付ければいいが、自閉症はその手段がない」と書いたことがある。なんと不遜だったことか。安易だったことか。健常者がアイマスクを付けたとしても、見える記憶がある限り、けっして全盲の人と同じにはなれないのだ。大きな間違いに気づいた。

川内さんは言う。どんなに一緒に絵を見たとしても、同じものを感じることはできない。たとえ見えても見えなくても、人間はみなひとり。そばにいて、一緒に絵を見て、そして一緒に笑っていられたらそれでいいのだ、と。

この本を紹介してくれたのは、独身時代、職場の同期だったK子だ。私がさっさと退職した後も、馬が合うのかずっと友達でいる。子育てが終わってから、彼女は都内の美術館で、見学に来る子どもたちの相手をするボランティアを続けている。ある日、彼女の美術館にも白鳥さんがやって来て、アテンドをしたそうだ。

そんなわけで、K子も私のアー友だ。美術館を巡る旅に2人で出かけることもある。やっぱりアー友と一緒がいい。この3年間はコロナ禍のせいで、1人旅も多かった。1人の自由や気楽さを満喫しながらも、背中合わせの緊張感や、気持ちを分かち合えない寂しさが付きまとった。

ちなみに、私は草間さんのカボチャが大好きだけれど、K子は「見ただけで気持ちが悪い」と顔をしかめる。私は思わず吹き出してしまう。

それでいい。そこがいいのだ。

☆直島の旅のフォト☆

▼直島の港に鎮座する草間さんのカボチャ。中に何人も入れるほど、大きい。

▼夕日を眺めながら、乾杯。

▼おしゃべりを止めない3人。

▼床から天井まで積み上げられた鉛の巻き物。年月を経て、だんだんつぶれてきて、天井に隙間が生じている。

▼壁のドル紙幣は、横1メートルほどのパネルに入った砂絵で、アリたちがせっせと通り道を伸ばしていく。

▼「町プロジェクト」の作品の一つ。もとは歯科医の家だったもので、吹き抜けには巨大な自由の女神が立ち尽くしている。

▼隣の島の女木島(めぎじま)には、海辺に帆の付いたピアノがあった。音は鳴らないけれど、風を受け、日を浴びながら弾く真似をすると、心の中に音楽が広がる。

▼川内有緒著『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』。ぜひ読んでいただきたい、オススメの本でもあります。

陽子さんをしのぶエッセイ:『深夜特急6』 ― 2023年10月03日

8月26日に、親しかった友人が急逝しました。

エッセイグループの月例会で、ちょうど「本」というテーマが出されたので、惜別の意を込めて、このショートエッセイをつづりました。

『深夜特急6』

陽子さんとは、40年前に木村治美先生のエッセイ教室に足を踏み入れた初日に出会った。同期のよしみである。さらに、私の夫と誕生日も同じ、しかもひと回り年上で干支も同じだとわかって、「ご縁があるのよ、私たち」と言って親しくしてくれた。

40年の間にはいろいろなことがあった。彼女は胃がんを患っても全快し、家族の健康に気遣いながら生きた。私は3人の子を授かり、障害児を抱える子育てを続ける。何があっても、私たちはエッセイグループの仲間として、たしかな絆でつながっていた。

最近では、木村教室を去ったもうひとりの仲間と3人で、ワイン片手に食事をしながら、おしゃべりに花を咲かせるようになった。

コロナ大流行の前年だったろうか。私がポルトガル旅行をした話をすると、2人が沢木耕太郎の『深夜特急』は読んだか、と聞いてきた。彼が若いころに、香港から陸路ロンドンまで旅をした紀行文だという。

「旅の最後にポルトガルを訪れているから、ぜひ読んでごらん」

陽子さんはそう言うと、エッセイグループの月例会の時に、自分の文庫本を持ってきて貸してくれた。

私はちょうどそのころ、村上春樹のギリシャ滞在記を読んでいた。明るい音楽のようにリズミカルな春樹に比べると、沢木の本はどうも暗くて楽しく読み進めることができない。陽子さんには正直に伝え、返す約束をした。

その後、コロナ禍になり、会えなくなってしまった。「いつでもいいわよ」と言われ、送ることもしなかった。ようやくこの4月、手帳の「月例会」と書いた横に「陽子さんに返本」とメモをした。すると、それを見ていたかのように彼女からメールが来て驚く。

「『深夜特急6』をお持ちください。1から買い揃えたから、全集でとっておきたいので」

当日、お詫びの品も添えて、本は返した。

返さなければよかった。

旅の終わりの本を返さなければ、陽子さんは今でもこの世の旅を続けていたような気がする。

安らかにお眠りください、陽子さん。

『木挽町のあだ討ち』やりました、直木賞! ― 2023年07月19日

7月2日の投稿で、ご紹介した本が、直木賞を受賞しました!

『木挽町のあだ討ち』。著者は、永井 紗耶子さん。

おめでとうございます!!

この小説は受賞できるかも……とひそかに期待していました。

そして、私の二つ目の目標、

〈直木賞を受賞する前にその作品を読了する〉

というのも、ついに達成しました。ダブルでうれしいです。

ますますおススメしたい本になりました。

おススメの本『木挽町のあだ討ち』 ― 2023年07月02日

先ほどまで、大河ドラマ「どうする家康」を涙ながらに見ていました。

「鎌倉殿ロスだから、家康は見たくない」という友人もいます。マツジュンがタイプでないという友人もいます。……といった感じで、私の周りでは、ちょっとばかり視聴率が低そうです。

私はといえば、いつものように、日曜午後8時は大型テレビにかぶりついて見ております。

現代劇みたいでチャンバラシーンも少なく、重厚感もなく、従来の大河ドラマがお好きな方にはつまらないもしれません。風変りすぎて。

現代人が描く〈戦国時代劇〉だと思えば、それなりにおもしろいですよ。

なんといっても、私にはこれを見る理由があるのです。

月に一度、浜松のカルチャースクールで、「初めてのエッセイ」の講師を務めています。浜松愛にあふれた生徒の皆さんの影響で、私もすっかり浜松びいきになりました。

そして、ちょうど一年前の今ごろ、浜松城を訪ねました。興味も倍増するというものです。

前置きが長くなりました。

そうそう、大河ドラマの今回は、家康の妻と息子の信康が謀反の罪で、自害するシーン。今生の別れが描かれました。

それを見ながら、思い出していたのは、昨晩読み終えた本のことでした。

それが、『木挽町のあだ討ち』。著者は、永井

紗耶子さん。

じつは、今月発表になる直木賞の候補5作の中のひとつで、唯一の女性作家です。

私はいつも女性を応援したい。男女格差が先進国の中でもほぼ最下位の日本、女性に頑張ってほしいのです。というわけで、読み始めたのでした。

初めて読む作家ですが、同じ大学の文学部卒という経歴に親近感がわきます。

これまでの著書には時代小説が多いようですが、流れるような読みやすい文章、武士道についても、市井の人々の生き方なども、肩肘張らない深い洞察が感じられます。

そして、なんとも胸のすくあだ討ちでありました。

ところで、6月2日の記事に、「直木賞を読む」というエッセイを載せています。

現在も直木賞作品を読破するという目標は続いていますが、〈直木賞を受賞する前にその作品を読了する〉という二つ目の目標も持っています。

いまだ達成できたことがないのですが、この本はいけるかもしれない、とひそかに期待しています。

今年上半期第169回直木賞の発表は、7月19日です。

さて、ドラマの自害シーンと、小説の中のあだ討ちシーン。同じか否か。

ぜひ、皆さんも、だまされたと思って、この本を手に取って確かめてください。

ほぼ2000字のエッセイ:直木賞を読む ― 2023年06月02日

油絵を習っているという友人に聞いた話だ。彼女の絵の先生は、

「本物を見なさい。展覧会に行ったら一等賞の絵だけ見ればよい」と言うのだそうだ。

絵に限らず、文章も同じではないか。一等賞の文章を読もう、できればおもしろいものを、といつも思っていた。ある時、はたとひらめいた。そうだ、直木賞受賞作がいい。大衆文学の一等賞だ。エッセイの上達のためにも、ちょうどいいのではないか。

そこで私は、柄にもなく目標を打ち立てた。10年ほど前のことだ。

《西暦2000年から現在までの直木賞受賞作を読破する》

昭和10年に文藝春秋社が始めたこの賞は、著名な作家陣10名ほどが選考にあたり、毎年7月と1月、その半年間に発表された小説の中から選ばれる。受賞作2作品のこともあるし、該当なしのこともある。

ところで、私の目標はなぜ2000年からなのかというと、それには理由がある。1999年上半期の受賞作に、かつて読み始めたのだがどうしても読み進むことができずに投げ出した作品があったのだ。佐藤賢一著『王妃の離婚』。3分の1まで頑張ってみたけれど、何がおもしろいのがわからないままギブアップしてしまった。これを課題図書としないための年代設定だった。

それから3年ほどで目標は達成できた。それ以後も継続中で、新しい受賞作を欠かさず読んでいる。この1月に発表された2作を読み終えて、合計58冊、すべて読破し続けている。

それにしても『王妃の離婚』は、なぜそれほど相性が悪かったのだろう。謎を解くためにも、再挑戦してみようかと思うこともある。

私のもくろみどおり、読破した一等賞の作品はどれも本当にすばらしい。おもしろい。裏切られることはない。

なんといっても、読書の幅が広がった。自分で思うに、私は何事にもあまり好奇心旺盛ではない。この目標がなかったら、自分から手を伸ばすのはたいてい、お手軽な恋愛小説とか、のめり込んでしまうような推理小説とか、できれば舞台は現代で、リアリティがあって共感しやすいもの……といったところだった。知らないジャンルは避けてきた。

そんな私が、戦国時代だろうと明治時代だろうと、異国の物語だろうと未知なる生業の物語だろうと、機械的にページを繰っては文字列を追い続ける。そのうちに、しっかりと小説の中に埋没して、胸躍らせながら楽しんでいる自分がいるのだ。みずから定めた目標は、期待以上に効果があった、と自画自賛している。

ところが、である。2年前の受賞作『テスカトリポカ』佐藤究著。これにはまいった。初めて選考委員を恨んだ。なぜこれが受賞作なのかと。

おどろおどろしい古代遺跡の一部のような表紙も、一度では覚えられないタイトルも、古代アステカ文明の神様らしい。舞台は1990年代のメキシコから始まり、日本、ジャカルタにも及んでいる。麻薬密売組織の抗争。謎の密売人、闇の医師、プロの殺し屋たちの暗躍。古代文明の残虐ないけにえの儀式。巨額の資金が動く臓器売買という闇のプロジェクト……。最初から殺戮シーンが冷酷に克明に描かれ、物語が展開するにつれて、それらは狂気を増してエスカレートしていくのだ。

ちょうどその頃、朝日新聞デジタル版に、選考委員を退任した北方謙三氏のインタビュー記事が載った。彼は私の目標と同じ2000年以来の就任だったというから、選考の様子や印象的な作品など、話の内容がすべて理解できておもしろかった。

『テスカトリポカ』に関しては、選考委員の中でも意見が分かれたという。残忍な描写はともかくとして、子どもを犯罪に巻き込む場面を表現する必然性があるのかと、北方氏が選考会で疑問を呈したところ、「男って弱いのね。私は平気よ」と言われたそうだ。ちなみに、現在の選考委員は男性3名、女性6名という比率。残酷シーンにも冷静でいられる女性が増えたということか。しかも、彼女たちはそれをも含めたこの作品の文章力の高さ、小説としての優れた部分をきちんと見極めていたのだ。

この記事を読んで、目からうろこだった。私が負の感情ばかりにとらわれて、小説としてのおもしろさに思いが至らなかっただけだ。古代のいけにえの儀式を現代の犯罪によみがえらせるという奇抜な構想は、かなりの書物を読み、各地に足を運び、綿密な情報を集めたことだろう。佐藤究はすごい作家なのだ。気がつくと、結末を知りたくて、残酷シーンにおののきながらも、昼も夜も読み続けた。

これほどエネルギーを消費した読書はなかった。読んでよかったとはいまだに言えないけれど、とりあえず読了してノルマ達成できたことに安どする。

当初の目的「エッセイの上達のため」は二のつぎ、三のつぎだ。

さてさて次回の受賞作は、いかに。

旅のエッセイ: 旅するアートか、アートする旅か ― 2023年04月25日

私の趣味はと聞かれたら、いくつもあるけれど、小説を読むことと、美術を鑑賞することの2つは、必ず答えに入るだろう。それをダブルで提供してくれるのが、原田マハさんだ。

作家としても数かずの賞を受賞しているし、美術館のキューレーターをしていたくらいだから、芸術にも造詣が深い。天は二物を与えるのだ、といつも思ってしまう。

マハさんにはアートを題材にした小説もたくさんあるが、今手にしているのは、『原田マハの名画鑑賞術』という本。文字どおりハウツーものだ。

「日本は世界的に見ても美術館大国」と、帯には書いてある。

本書では、日本の美術館が所蔵する18人の芸術家の作品を取り上げて、鑑賞している。

この本を図書館で借りて読み始めたのは、3月上旬のこと。

ちょうどその頃、夫と名古屋に1泊する予定があり、そこで何をしようかと計画をしているところだった。

タイミングよく、この本が大きなヒントをくれた。愛知県美術館にグスタフ・クリムトの絵があるというのだ。この美術館の場所をグーグルマップで調べてみると、なんと滞在予定のホテルから歩いても10分とかからない距離にあるではないか。決まりだ。

私は彼をクリムトさまと呼ぶ。大ファンである。40年前からの筋金入りのファンだというのが、私の自慢である。金を用いたモザイク模様の中に写実的な人物が描かれていて、官能的な肢体やまなざしで、見る者を引きつけてやまない。あやしい魅力がたまらないのだ。

本書で紹介されている彼の絵は、「人生は戦いなり(黄金の騎士)」。

写真からわかるのは、騎馬に乗り、鐙(あぶみ)を踏んで直立する騎士が横向きに描かれていることぐらいだ。その絵のディテールや質感がすばらしいと書いてあるのに、残念ながら8cm四方の写真からは見てとれない。

これはもう、行って本物の絵を見るしかない。

この本は半分まで読んで図書館に返却した。自分で購入して手元に置こうと思ったのだった。

さて当日、名古屋到着後、ホテルにチェックインしてから美術館に出向いた。広い道路、広い歩道、大きなケヤキ並木は新緑が光り、根元の花壇には、黄色いチューリップと水仙が満開で美しい。

愛知県美術館は、愛知芸術文化センターの10階と8階にある。エレベーターを昇っていくと、吹き抜けの天井からぶら下がるような大きな作品が展示されている。人間に見えたり、鳥にも見えたり……。

休館かと思うほど、がらんとしている。平日だからか。事前に公式サイトも覗いてきた。今、企画展はなく、常設展のみだそうだ。

受け取ったチケットの半券には、クリムトさまのくだんの絵があった。やはりこの美術館の〈売り〉なのだろう。もうすぐ会えるのだ。

とはいえ、この絵を目指して一目散などという、はしたないまねはしたくない。現代美術の作品を一つずつ丁寧に見ていく。広い展示室が続く。絵画もあれば、彫刻や立体作品もある。説明がないと首をひねりたくなるようなものも。

訪れる人の少ない展示室で、近くにいたひとりの男性にふと目をとめた。背が高く、ウェーブした長めの黒髪、黒ずくめの服。後ろ姿からも日本人ではないとわかる。作品の解説にスマホを近づけているところを見ると、翻訳アプリを利用しているのだろうか。横顔を向けると、その白さにドキリとした。まるでギリシャ彫刻のようだ。どこの国の人だろう。この室内の、どの作品よりも美しいと思った。

夫はとっとと先の部屋を覗いて、どこに消えたかと思ったら、廊下のソファに座っていた。

どうもおかしい。近くにいたスタッフに、チケットの絵の場所を尋ねた。

「今はヨーロッパで展示のために、ここにはないんです」とのことだった。

何年も前に、かの地から日本にやってきた絵画は、現在帰省中だったのだ。ホームページを見ても、気がつかなかった。

改めて、ページを開いてみる。そのお知らせは、「新着情報」を昨年7月までスクロールしてやっと見つけた。せめてトップページにそれを貼り付けておいてくれたら、落胆することもなかったのに。

しかたない。仕切り直しだ。また絵が帰国したときに、見に来よう。お楽しみ期間が増えたと思えばそれもまた楽し。

▲愛知県美術館のチケットの半券。手のひらサイズの小さなものです。

さらにもう一つのアートの話。

この本のクリムトの次の章には、エゴン・シーレの絵が紹介されていた。

折しも、東京では「エゴン・シーレ展」が都美術館で開催中。

10年前、彼の大きな展覧会を見た時、かなりの衝撃を受けた。クリムトさまの弟子でもあり、嫌いではないのだが、いかんせん、その時の重さと暗さが忘れられず、たださえ病院通いの重く暗い気分のこの時期に、わざわざ見に行きたいとは思わなかった。

本書に載っているのは、「カール・グリュンヴァルトの肖像」という人物画で、豊田市美術館所蔵とある。同じ愛知県だ、名古屋ついでに行ってみようか。

しかし、電車を乗り継いでいくと、名古屋からでも1時間半を要するらしい。残念ながら諦めた。

こうして、本書の中の2点のアートにそっぽを向かれたのだった。

ところが。

名古屋に行った後、友人にこの本を見せると、パラパラとめくって、

「この絵も、シーレ展にあったよね」とつぶやいた。

「えー! そうなの? 名古屋から豊田に行かなくて正解だったのね」

その日のうちに、シーレ展のチケットを予約。最終日の3日前だった。

▲エゴン・シーレ展で買ったえはがき「カール・グリュンヴァルトの肖像」。

かくして、今度こそは会えた。まぎれもなくマハさんの本の写真で見た絵だ。小さな写真と違って、グリュンヴァルト氏が、ほとんど等身大に描かれた縦長の堂々とした作品だった。

愛知県豊田市から、わざわざ上野の山へやって来てくれてありがとう。

マハさんは解説で、次のような言葉で、この絵を語っている。

「グリュンヴァルトの本質的なもの、内面を引き出して描くことこそが、おそらく表現したかったことではないか。(中略)シーレはやりきった。素晴らしい。この肖像画は歴史的なもの」

これまでの肖像画の常識は、本物よりも見栄えがするように、偉そうに見えることが大事だった。しかし、そんな既成の価値観を打ち破ってこそ、芸術なのだ。

マハさんの鑑賞術を読んでからシーレの絵と向き合ったことで、別の見方ができたような気がする。今回はさほど重さも暗さも感じなかった。

才能ある一人の若者が、作品を生み出し、仲間と交わり、信仰を持ち、恋をし、そして28歳の若さで病に倒れて死んでいく。かけがえのない人生の、命の、はかりしれない重さ。私は、それだけを背負って、片道1時間の旅を終えた。

まるで、クリムトに会えなかった代償のように、彼の弟子に会えた。不思議な出会いだった。

おススメの本『月の立つ林で』 ― 2023年04月02日

昨年の9月におススメした『赤と青とエスキース』の著者、青山美智子さんの最新刊です。新聞広告を見て、すぐに図書館で予約しました。

読みやすくて、おもしろくて、おしゃれで、心優しくて。

この4つだけでおススメ条件は十分ではないでしょうか。

これだけで読んでみたいと思われたら、この続きは読まないほうがいいかもしれません。ネタバレでごめんなさい、という意味で。

①読みやすい。

設定は現代。子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の登場人物たち。セリフも多く、言葉遣いもナチュラルで、こんなふうにさりげない文体でエッセイも書いてみたい、と思います。

②おもしろい。

5つの章立てで、ひとつの物語となっています。まるで短編集のようではあるのですが、そうではない。1章では脇役だった人物が、2章では新しく主人公として描かれる。1章の主人公は5章でキーパーソン的な端役としてちらりと出てくる……といった具合に、人物たちが現れては影を潜め、また現れて少しずつ物語の全体像が見えてくる。推理小説を楽しむようなおもしろさがあります。

その他にも、タイトルの一部「月」が、構成のうえでも、素材としても、天文学的にも、文学的にも、重要なテーマになっているのです。

さらに、お笑い芸人が必死でネタを考える場面では、笑ってあげたくなるし、今どきのアマゾンミュージックからポッドキャストを聞くなんて、今どきの新しさにも興味が湧きます。

③素材がおしゃれ。

手作りのワイヤーアクセサリーとか、切り絵アートとか、美しいものたちがイメージされて楽しめる。この著者は、物語の空間を情緒豊かに彩ることがとても上手で、惹かれます。

ほかにも、アイパッドでグーグルのポッドキャストをネット視聴するなどと、新しい現代のアイテムが持ち込まれ、しかも、若い人が高齢者に手ほどきをしているので、読み手もなるほど……と、置いてきぼりにならずにすむのです。

④心優しい。

とにかく癒されます。「誰かのために何かをしたい」と、主人公たちは皆思っているのですが、なかなかうまくいかない。傷つくこともある。それでも、誤解が解けて、本当のやさしさが通い合う。よかったなと心が温まるのです。

話が逸れますが、私は直木賞の作品を読むという自分なりの課題を持っています。最近は戦国時代の作品を続けて読みました。それ以外にも、あまりに殺戮シーンの多い作品は、読むのを休止中にしてしまっているのもあります。

そんな時に手にしたこの本、なんと穏やかでやさしいのだろうか。「癒し系」はべつに好みではない、と自覚していたはずなのに、しみじみと癒されて、読んでよかった、と思えました。

うららかな春爛漫。

とはいえ、出会いと別れの季節でもありますね。

疲れた夜には、読書もいいものです。

そんな時に、おススメの一冊です。

おススメの本『赤と青とエスキース』 ― 2022年09月24日

1月の末に図書館で予約した本が、9月になってようやく順番が回ってきました。人気があるようです。もう、なぜ予約したのかも忘れましたが、とにかく何かの情報で、おもしろそうな小説だと思ったのでしょう。

青山美智子さんという著者の名前も知りませんでした。

物語は、プロローグに始まって、4つの章があり、エピローグで終わる構成。

各章には、赤色と青色をイメージするようなタイトルが付けられています。読み始めるうちに、各章は別べつの話のようで、じつは何かで繋がっているのだ、と気づきます。

エスキースとは、本番の絵を描く前の、いわば下絵のようなものだということもわかってきます。

少しずつ、私がこの本を読みたいと思った理由を思い出しました。絵にまつわる物語だったからです。

私は子どものころには漫画家になりたいと思ったくらい、絵を描くことが好きでした。高校の授業で油絵を始め、大学では4年間美術部に所属して、描き続けました。美術史の勉強はしましたが、絵画制作を専門的に学んだことはなく、趣味として楽しむだけで満足でした。

今では絵は描かず、絵は見て楽しむもの。アートにかかわる映画や物語も大好きなのです。

この小説の中では、絵を学んでいる若い人たちが恋をしたり、画家を目指す若者が新しい絵に挑戦したり、若手漫画家の才能が認められたり……と、次々と展開する各章それぞれの物語に、涙が出そうになります。懐かしい気持ちにもなります。

そして、30年以上におよぶ歳月が流れていくのですが……。

最後にエピローグを読み終えると、まるで赤と青のリボンの両端が結ばれて、愛しい物語をひとつ、プレゼントされたような気持ちになりました。プレゼントは、たくさんの想いを運んできてくれました。

私も若い時にきちんと絵の勉強をしていたら、どうなっただろう。凡人並みの才能が花開くほどの奇跡は起こらなかっただろうけれど……と、歩むことはなかった別の人生に、空想が膨らみます。

大学卒業後、大手の画廊の採用試験にもパスしたのに、そちらには進まなかった。画廊という職業には今でも憧れがあります。

せめて、クローゼットの奥に眠っている若かりし頃の絵を、素敵な額縁に収めて飾ってみようか……とも思ったりします。

もっと現実的に、図書館に返却した本を、今度は本屋さんに買いに行こう。もう一度読み返したい。そして、いつでもそばに置いておきたい。

それほど、この本が好きになりました。

さらに、ネタバレを避けるために詳しくは言えませんが、私の個人的な興味を離れても、小説としてのストーリー展開がよくできていると思います。

そして、もうひとつ。

この本のほとんどのページを、私はクリニックの待合室で読みました。

おかげで、精密検査の結果には喜べなかったけれど、さほど落ち込まずに済んで、救われました。タイムリーに私を支えてくれたのです。

絵の好きな方、小説が好きな方、そして明るい希望が必要な方に、おススメの一冊です。

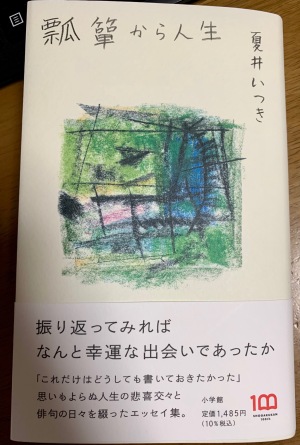

『瓢箪から人生』を読んで ― 2022年09月10日

皆さまもご存じの俳人夏井いつきさんのエッセイ集です。

彼女の存在を知ったのは、ご多分に漏れず、人気番組の「プレバト‼」。歯切れ良い俳句の添削と、愛情こもった褒め方、𠮟り方、気取らないオバちゃん然としたところも好感が持てます。

先月の新聞で、この本の紹介記事を読みました。そこには「俳句の種まき運動」を推し進めている、とあります。

夏井さんの生まれは愛媛県南宇和郡。現在も松山市在住です。松山といえば、あの正岡子規や高浜虚子を輩出した俳句の聖地。あたかも高齢者の趣味のように言われる俳句が、このままでは絶滅してしまう。危機感を持った夏井さんは中学校の国語教員だったので、まず子どもたちに俳句を広めようと思ったそうです。

「俳句の種まき」と聞いて、頭に浮かんだのは「エッセイの輪を広げる」という言葉でした。私は20代の頃から、カルチャースクールの木村治美教室でエッセイの書き方を学んできました。木村先生は当時、「エッセイスト」を名乗る草分けでした。教室には、先生に憧れてさまざまな年代の主婦が集まってきます。先生はそんな弟子たちを束ねて、主婦にも社会活動を促したのです。それが「エッセイを書く輪を広げる」活動でした。

バブル景気に沸く世の中で、グループのメンバーはエッセイ講師として各地で教室を持ち、少しずつエッセイを書く仲間を増やしていったのでした。

主婦だって、やればできる。そんな自信を持たせてくれました。

俳句とエッセイ、文芸の種類は違っても、目指すところは同じではなかろうか。

この本を買い求めたのは、そんな興味が湧いたからでした。

さて夏井さん。最初に相手にしたのは子どもたち。

男子校で、俳句を作らせて互いに良い句を選ばせると、1位になって拍手喝采を浴びる句は、

いもくえばパンツちぎれるへのちから

だというのですから、夏井先生のご苦労がしのばれます。しかし先生は怯まない。彼らの笑いを味方につけて、上手に俳句の楽しさを教え込んでいきます。

やがて先生は俳句集団を作り、句会ライブを思いつきます。会場に来たお客さんに、簡単な型をひとつだけ教え、俳句を作ってもらう。休憩時間に先生が選句し、決勝に残った7句から参加者全員の拍手で1位を決めるというやり方をとったのです。

無記名の俳句から、作者が明かされると、会場に笑いがこぼれたり、あらためて拍手が湧いたり、先生の人柄が醸し出す、なごやかな交流の場が目に浮かぶようです。

夏井先生はラジオやテレビにも顔を出し、「プレバト‼」はまさに種まきの効率を上げる格好の道具になりました。

さらに、リモートの句会やYouTubeまで利用し、時代の波に乗り遅れることなく、コロナ禍にもへこたれることはありませんでした。

そこには、おおぜいの人々との出会いと繋がりがありました。先生は、自分ひとりの力ではないのですよ、と強調します。

ところでもうひとつ、私が本を手にした理由があります。あれほど一語一語に神経をとがらせる俳人のエッセイには、さぞや煌めく言葉や表現が散りばめられているのでは、と期待したのです。

著書は、女性週刊誌に連載された文章を基にしていることもあって、口語に近い文体で、読みやすくてわかりやすい。期待したほどの文学的情緒的表現こそなかったけれど、読み始めるとすぐに引き込まれました。

教師として、俳人として、俳句の種まきに明け暮れる様子や、シングルマザーから再婚して家族会社を立ち上げるというエネルギッシュな生きざまは、文体がどうのこうのというレベルではなく圧倒的なおもしろさ。先生すごい! の一言です。

終盤には、生い立ちや家族のことも出てきました。温暖な土地とほのぼのとした愛情あふれる家族が、夏井先生を育てたことが伝わってきます。

父親が胃がんで亡くなって18年後、鰊(にしん)蕎麦をきっかけにして、嗚咽が噴き出したというくだりがあります。父の死を受け入れた瞬間を、てらいのない平易な言葉遣いでつづっているのに、読み返すたびにこちらまで泣けてくる。

まさしく名文でした。

俳句とエッセイと、違いは多々あるでしょう。とはいえ、どちらにも大切なのは、文体や言葉遣いなのではなく、作り手の魂が、日本語で伝えたい、言葉にしたいと思うことなのだと、改めて気づかされました。

『同志少女よ、敵を撃て』を読んで ― 2022年07月14日

(▲はじめは図書館で借りたが、とても期限内には読み終わらないと判断して、途中で電子書籍に切り替えた)

ロシアのウクライナ侵攻が長期化するなかで、逢坂冬馬著『同志少女よ、敵を撃て』(2021年)を読んだ。戦争物などほとんど読んだことはなかったが、主人公がソ連の少女狙撃小隊だというので、興味がわいた。

小説では、第二次大戦中のナチドイツの攻撃を受けて、ソ連が防衛戦を繰り広げる。そこに加わった少女たちが主人公である。

大学に進学する予定だったセラフィマは、目の前で自分の母親が銃殺され、村が焼き払われる。

「おまえは戦いたいか、それとも死にたいか」

彼女は、おそろしく美しい女性兵士から、究極の選択を迫られて、銃を取った。

その長身の女性兵士イリーナの部下となり、セラフィマの運命が変わっていく様子が、冷めた文体なのにドラマティックにつづられていく。当時の戦争についての解説も、史実に沿って淡々と語られ、毛嫌いするほど難解ではない。ぐいぐいと引き込まれる。

とはいえ、「斥候」など聞きなれない言葉が出てきて、その部分をなぞるだけで語義がわかり、電子本のありがたさを実感する。

しかし、今、毎日報道される現実の戦争は、ソ連崩壊後のロシアが攻める立場であり、国を守ろうとするのはウクライナだ。その違い。パラドックスに出くわしたような、小説と現実を錯覚するかのような臨場感が重すぎる。現実の映像が脳裏に浮かんで、長時間読み続けることができない。毎日少しずつ読み進む。

それにしても、この著者は36歳の若い男性。処女作で本屋大賞を受賞したのだという。戦争に巻き込まれた体験もないのに、銃を持って前線で戦ったこともないのに、どうしてこれほど戦いの場面を克明に描けるのか。しかも男性だというのに、どうしてここまで少女の心理を捉えているのか。膨大な量の資料を読んだとはいえ、それが作家の仕事とはいえ、すごい小説家だと思った。

銃は、猟師が生きるために獣をしとめる道具。人を殺める道具であってはならない。戦死した少女兵士や、セラフィマやイリーナたちのその後は、不条理な戦争の無意味さを静かに突き付けてくる。作者の反戦の思いが汲みとれた。

また、戦争では女性という性そのものが蹂躙され、犠牲となることが多い。作者はそのことにも疑問を抱いていたという。

「自分が書かなければ、誰か書く。いや、自分が書かなければ、誰が書く?」

そうやって自分を奮い立たせて執筆に向かったとか。その観点からも、女性の共感を呼ぶのだろう。私がこの本に興味を持ったように。

彼の才能に、今後もおおいに期待したい。

この本のことを書きたいと思っていた矢先、元首相が銃で撃たれ、亡くなった。しかも、凶器は容疑者自ら作製したという。この規制の厳しい平和な日本で。

犯人が銃を向けた映像や、傷の状態の説明記事に、またも小説を読んだ時の戦慄がよみがえった。

戦争で犠牲になる兵士も、凶弾に倒れた元首相も、命の重さは変わらない。

かつては、銃が自らの命を守るための道具だったアメリカでも、今は銃の乱射事件が後を絶たず、大きな社会問題となっている。

銃のない社会、人が人を殺めることのない世界は、もはやどこにもないのだろうか。