本を作るお手伝い ― 2015年11月11日

エッセイ仲間のNさんが、古希の記念に、エッセイ集の自費出版を思い立ちました。Nさんはいつも、背筋をぴんと伸ばしながらも、あたたかな微笑みで包んでくれる、素敵な女性です。エッセイ教室では私が先輩ではあるのですが、私には人生の先輩。大好きなお友達です。

そんなご縁から、私はこの数ヵ月にわたり、エッセイ集の編集のお手伝いをして、あとがきも執筆させてもらいました。そして、10月吉日、彼女のお誕生月に、ようやく発行の運びとなったのがこの本です。

『実った梨を籠に入れて ~充実の十五年~』

この本のタイトルは、僭越ながら私が付けたものです。

Nさんは、学校の図書館の司書教員のお仕事を長く務めてきました。サラリーマンのご主人のご実家が梨農家だったため、15年前からは梨園を受け継ぎ、ご主人と二人で梨を栽培するようになったのです。

収穫時期が終わり、つかの間の休息期になると、彼女は本を読んだり、映画を観たり、旅行を楽しんだりします。

つまり、実った梨を籠に入れた後は、まったく違った世界に羽ばたいていく。そんな彼女の満ち足りた生き方を表現するタイトルにしたい、と思いました。

彼女はタイトルを気に入ってくれました。さらに、「エッセイはこの15年について書かれたものだけを選んだので……」という彼女の希望で、サブタイトルも付きました。

楽しい編集作業でした。

彼女の古希のお祝いに、私の名前が載った本が出来上がったこと、また、彼女の人生の節目のお祝いに関わらせてもらえたことが何よりうれしいですね。とても良いお仕事をさせていただきました。Nさんに感謝です。

今年は、梨にご縁のあるうれしい美味しい年になりました。

【お知らせ】

最近、スパムのコメントが入るようになりました。

コメント入力欄をしばらくの間、閉じさせていただきます。

とても残念です。

ときめきのパリが、悲しみのパリに…… ― 2015年11月24日

「29日から1週間、友人とパリに行ってきます!」

そう、ご報告するつもりでしたが、残念ながら、本日キャンセルしました。

ご心配くださった皆さん、ありがとうございます。

パリ同時テロから11日が経ちました。

旅行会社の情報では、

「パリは平穏を取り戻し、平常どおりの営業、運航をしています」

「シャンゼリゼ大通りのイルミネーションが点灯しました」

などと、安心させるような印象のものがほとんどです。

パリ市民は、気持ちのうえでは恐怖を感じながらも、これまでどおりの暮らしを取り戻すことで、テロに屈しない強さを表そうとしているのでしょう。

とはいえ、実行犯が逃亡中とのこと、非常事態宣言が3か月延長されること、オランド大統領の発言のみならず、テロに対抗する世界情勢がますます厳しさを増していること、パリ開催のCOP21に出席する安倍首相も同じ日に向かうこと……など、現状を考慮して、泣く泣く中止を決めました。

「これは戦争だ」と言われているところへ、のこのこ出かけていくほどの急用もなければ、自己責任を負う強さも持ち合わせません。

同行の友人には、パリ滞在中の長男に気がかりなことがあって彼に会いに行くという、私にはないもう一つの目的がありました。彼が事件に巻き込まれることはなかったのですが、友人の心配はさらに募ったことでしょう。

それゆえ、私からキャンセルを言いだすことがはばかられて、ずいぶん悩みました。

結局、彼女自身も熟慮のすえ、諦めようと言ってくれました。

本当に不運でした。いや、パリに行く前でよかった、と思うべきでしょう。

私にとってフランスは、若いころからあこがれて、親しみを感じてきた国です。だからといって、今回のテロの犠牲者だけが特別だと言うつもりはまったくありません。世界各地で起きている、愚かな憎しみに満ちた戦いや攻撃のかずかず。それらによって亡くなった命のことを知らされるたびに、いつも胸が痛みます。

それでも今回の事件はことさらでした。私の現実に直接影響を与えてきたのですから。犠牲者の魂がすべて天国に迎えられるようにと祈るばかりです。

そして、パリの悲しみに寄り添いながら、世界中のテロの犠牲者を悼み、平和を祈りたいと思います。

いつかまた、平和が訪れたパリに飛ぶ日を、夢見ています。

2000字エッセイ:「一等賞を読もう」 ― 2015年11月29日

一等賞を読もう

油絵を習っているという友人に聞いた話だ。彼女の絵の先生は、

「本物を見なさい。展覧会に行ったら、一等賞の絵だけ見ればよい」とのたまうのだそうだ。

絵に限らず、文章も同じではないか。優れた文章を読みたい、できれば面白いものを、といつも思っている。そこで、はたとひらめいた。一等賞の文章を読もう。そうだ、直木賞受賞作がいい。大衆文学の一等賞だ。エッセイを追求する私には、古典文学や芥川賞のような純文学ではなく、わかりやすくて現代的な文体のほうが向いている。できれば最近の作品から読みたい。

そこで、柄にもなく目標を打ち立てた。

《西暦2000年から現在までの直木賞受賞作を読破する》

というノルマを自分に課したのである。

この賞は、毎年7月と1月、その半年間に発表された小説の中から1作ないし2作品に与えられる。該当なしのこともある。一覧表をざっと数えると、金城一紀著『GO』に始まって、40冊足らず。すでに半分ぐらいは読んでいるから、すぐに読み終わるだろう、と高をくくったのは3年ほど前のことだった。

私は一字一句もらさず読みたい性分で、読むスピードは遅い。目が悪くなってますます時間がかかる。ベッドでの至福の読書タイムは睡魔に負けてばかり。外出どきに持ち歩くには勇気がいるほど分厚い本もある。そうやすやすとは読み進めない。ときにはノルマ以外の本も読む。気がつくと、あっという間に半年がたち、新しい受賞作が増えている。

これまで私の読書傾向といえば、同年代の女性作家の作品、舞台は現代、硬い話ではなく恋愛がテーマで……といった具合。共感しやすいからだ。もちろんそれ以外でも、評判になり面白そうだと思えば、読んでみる。

つまり裏を返せば、ノルマの作品群には、この15年間、私の興味から外れていた受賞作がずらっと並んでいるわけだ。男性作家の時代小説、ヤクザの話まである。とにかく目標達成を目指して、安価な文庫本や電子本を事務的に購入してはページを繰った。

直木賞作品は、たしかに面白い。そして、ずしりとくる読後感がある。そこには、かならずと言っていいほど、人生が浮き彫りにされている。人の命の意味が問いかけられている。それこそが推理小説やSF小説などとは一線を画す一等賞の価値ではないか、と思える。

文字どおり『生きる』というタイトルの小説がある。著者である乙川優三郎という名も知らなかった。切腹が武士の最高の美学という世の中で、あえて生き抜く道を選んだ侍の物語。現代のサラリーマン社会とダブって見えて、武士たちの苦悩が興味深かった。

逆に、葉室麟著『蜩ノ記』では、主人公は切腹を心に決めたまま、穏やかに生きて静かに果てる。これほど美しい武士を描いた小説があったとは……。切ないほどの凛々しさに感動して泣いた。受賞は当然と思えた。

これまでの読書の食わず嫌いを悔いた。そして、我ながらなんとすばらしい目標を思いついたことか。自画自賛しながら、次々と読んでいく。これまで背中を向けてきた小説が、私を揺さぶるように魅了する。

例えば、熊谷達也著『邂逅の森』。マタギと呼ばれる熊猟師の話である。以前、男性から薦められたが、食指が動かなかった。私がマタギという言葉を知ったのは、子どものころ兄が読んでいた少年雑誌の漫画だった。毛皮をまとって、黒い鉄砲を持った狩人。相手は何倍もありそうな巨大な熊。血なまぐさい狩猟……。しかし、本を読み進むにつれ、ぐいぐいと引き込まれた。マタギたちの自然を崇拝する敬虔な生き方も、人間らしい率直な生と性への欲求も、じつにいとおしい。熊との命を賭けた戦いは、神と人とが触れ合った瞬間のように感じられ、圧倒された。いい本を読んだと思った。直木賞読破を思い立たなければ、この本との邂逅は永遠になかったのだ。

例えば、船戸与一著『虹の谷の五月』。舞台はフィリピンのセブ島。主人公は日本人とのハーフの少年。ゲリラ戦士も登場する物語で、残虐な殺害の場面も少なくなかったが、未知の世界へ、正義感あふれる少年の独白に誘われるように読んでいった。いつの時代にも、どこの世界でも、人は生きる。そう思えたとき、読書のだいご味を感じるのである。

それにしても、男性作家の作品はなぜにこうも暴力や殺人のシーンが多いのだろう。死によって生を表すといえばそれまでだ。しかし、攻撃や戦いへの執着は男性の特質なのだろうか。だとすれば、女性作家には、愛と平和を訴える作品をもっと書いてほしいと願わずにはいられない。

最後は、西加奈子著『サラバ!』の上下巻の大作を読了し、ついに目標達成。この本の感動がひとしおだったのは言うまでもない。

さて次は、何の一等賞を読んでみようか。

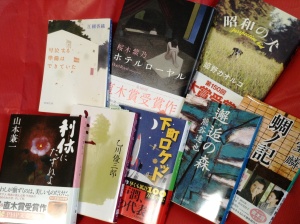

こちらはリアル本。今手元に残っているのはこれぐらい。いずれ処分するつもりですが。

iPadminiのライブラリの一部。電子本で読んだ直木賞受賞作以外のものも並んでいます。