前回の続き:結果発表は、いかに? ― 2025年01月18日

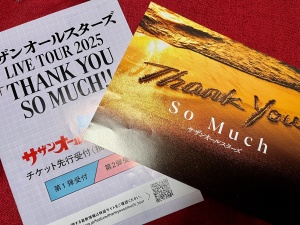

おかげさまで第2弾は、希望どおりツアー最終日の東京ドーム公演に、正真正銘の当選を果しました。

一緒にヤキモキしてくださった皆さん、どうもありがとうございました。

今日は、次男の30回目の誕生日で、乾杯した直後に、うれしい一報が入り、ダブルの「おめでとう!!」となりました。

前回のライブはというと、桑田君のソロで、2022年12月11日の東京ドーム公演。

今回は、ほぼ2年ぶり。まだ5カ月以上も先のことですが、目の前にぶら下がったニンジンのように楽しみにしながら、元気で走り続けたいと思います。

2000字エッセイ:「泣き寝入りしている場合じゃない」 ― 2025年01月16日

西暦2000年、サザンオールスターズの「TSUNAMI」が大ヒットした。

小学6年だった自閉症の長男が、卒業が迫ったある日、担任の先生とふたりでその曲を歌ったという。人が歌うのをいやがる息子が、そこまで心を開いたことに驚いた。しかも、作者の桑田さんの次男は自閉症だという。いわれてみれば、歌詞はまさに自閉症を思わせるではないか。

そんなこともあって、息子と私はサザンのファンになる。そして、ファンクラブにも入り、コンサートにも2人で出かけるようになった。国民的バンドとして、不動の地位を築いたサザン。チケット入手は、ファンクラブの先行受付ではないと、なかなか難しい。これまで毎年のように2人分のチケットをゲットしては、ライブを楽しんできた。

今年も全国ツアーがあるというので、昨年のうちに抽選受付に申し込んだ。会場は最寄りの横浜アリーナがいい。

提携するチケット販売会社への入金方法は、クレジットカード決済か、後日コンビニ支払いが選択できる。最近の支払いはいつもカード払いにしている。当選した時点で決済も完了するから手間がかからない。注意書きには「決済の時点で残高が不足している場合には自動的に落選となります」とだけ書いてあった。

結果発表の前の日、そのクレジットカード会社からメールが来た。

「お客様のカードが、不正利用検知システムで第三者による不正の可能性を検知したため、取引を制限いたしました」

その利用金額は、なんと2人分のチケット代金にぴたり合致するではないか。当選したのだ! カード利用があると即時にメールが来るので、以前にも発表前に当選がわかったことがあった。

すぐにカード会社に「本人の利用だ」と連絡をして、制限を解除してもらい、チケット販売のローソンチケットにも、その一件を伝えた。ところが、

「カードが何らかの理由で決済できないときは、その時点で落選となります。弊社ではそのカード情報を保持しておらず確認ができません」と、つれない回答。

翌日の結果発表では当然の「落選」。カード側の安心のためのセキュリティが、大手チケット会社の必要なアクセスまでも、不正利用と判断してしまった。私には何の落ち度もないのに、当選という権利を侵害されたのだ。

もっとも、数年前にはこのシステムが実際の不正利用を発見し、事なきを得た経験もある。カード会社を責めるわけにはいかない。

ファンクラブにもメールを送って訴えてみたが、

「不正利用の扱いとなった原因に関する詳細は、ご利用のカード会社にお問い合わせください」という責任逃れの回答で、取り合ってはくれなかった。

友人たちからは次々と「さいたまアリーナ、当たり!」「宮城アリーナ、ゲット!」と喜びの声が飛び込んでくる。

私だけ落選の憂き目に納得はできなかったが、まだチャンスはある、と気を取り直した。先行受付の第2弾がある。確率は低くなるけれど、とにかくチャレンジあるのみ。息子の希望で、狙うはツアー最終日の東京ドーム公演だ。

今度は、抜かりなく「コンビニ支払い」を選択した。こんなふうに、IT利用に背を向けるのは、本意ではないのだが……。

今回の第2弾手続きの時には、第1弾にはなかった、次のような詳細な注意事項が増えていた。

「クレジットカードの限度額超過やクレジットカード会社の不正検知等、何らかの理由により当選時に決済が失敗すると自動的に落選となります。一度落選となった場合、いかなる理由があっても当選結果は変わりません。

※カードの決済可否はご利用のカード会社による独自の判断となりますため、決済状況に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください」

私と同様、悔し涙を流したファンが多かったのだろう。これ以上泣き寝入りするファンを増やさないために、私のクレームが一役買ったにちがいない。

とはいえ、こんなことを続けていたら、日本のIT社会は進歩していかない。こんな調子だから、どんどん世界においていかれるのだ、と心配になる。

カード会社とチケット会社との間に認証システムがあれば、今回のトラブルは避けられたのではないか。最近では通販などでカードを利用すると、本人確認のためにその場限りの認証コードを電話番号やメールで受け取って記入する方法が増えた。企業間の取引にだって応用できるのではないだろうか。

さてさて、第2弾の結果発表まであと2日。本物の当選を、首を長~くして待っているところであります。

新年のご挨拶 ― 2025年01月01日

皆さま、明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日、いただいた年賀状の中にも、「ブログを読んでいます」というお言葉がありました。どうもありがとうございます。

とてもうれしく、それを励みにまだ続けていこう、と決意も新たにしました。

年の初めのブログに「新年のご挨拶」を載せることが恒例になりました。昨年の1月4日には、前年を振り返って、

ひとことで言うと、2023年は「いい年ではなかった」。

などと書いています。でも今年は違います。

ひとことで言うと、2024年は「いい年だった」。

前年に脳出血で倒れた義姉も、1月にはリハビリ病院を退院し、義母と二人、実家の近くの有料老人ホームに入居することができました。24時間看護師が常駐し、隔週で往診があり、至れり尽くせりです。

103歳の義母が、78歳の義姉の車いすを押して廊下を歩く姿は、なんとも言えません。

肩の荷も下りてやれやれ……と、3月に夫と慰労の旅をしました。大好きな琵琶湖巡りで、レンタカーを走らせてドライブを満喫。まだまだ桜のつぼみも硬く、寒かったです。

4月には京都と奈良へお花見。インバウンドですごい人でしたが、上手に人混みを避けて、まだ少し早い桜を楽しめました。

また、東山の邸宅や、嵐山の福田美術館を見て歩き、日本画家の大家、竹内栖鳳の芸術と、初めて触れあうことができました。

5月には、静岡ドライブの旅。35年ほど前に住んでいた清水から駿河湾のカーフェリーに乗り、西伊豆まで。お天気が良くて、富士山もきれいに見えて、感激したのはつかの間でした。まあ揺れたこと揺れたこと。まいりました。

という具合に、春だけで3回もミニ旅行へ。

そして、すでにブログに書いているとおり、念願の海外へ。6月には南フランス、11月には上海と、年に2回も海外旅行をしたのは初めてのこと。それだけでも、充実の一年だったと思えるのです。

12月末には、ついに古希を迎えました。

もっとも、「古来、希(まれ)なり」だから古希、と言ったのは昔の話。近来はざらにあることなので、キンザラというのよ、と人生の先輩から教わりました。

ところで、その誕生日から、夢のような、運命のような、タイムスリップのような、不思議な偶然が重なって、そのことに気持ちが持っていかれてしまっています。

今はそこまでしか書けませんが、いずれ、それを書いてみたい。

2025年からの私の70代は、ますます素敵な出来事で“満ちてゆく”。藤井風君の歌のように。その予感を信じて進みます。

中断していた「南フランスの旅のフォトエッセイ」も⑪から再開します。また覗きにいらしてください。

皆さまにとっても、素敵な年となりますように。

ニーハオ、上海!:④サイチェン、上海! ― 2024年12月22日

最後の夜は、近くのホテルのちょっとリッチなレストランで、北京ダックをいただきました。もちろん、とても美味しゅうございました。

横のテーブルには、小学生ぐらいの男の子と父親らしきふたり連れがいる。こんな上等な店にふたりきりで?

「お母さんはいないのかな」と娘に小声で言うと、「まだ働いているんじゃない?」との答え。中国は女性も当然のように仕事を持っているのでした。

彼らは富裕層に見えました。男の子は大きなメガネをかけて名探偵コナンのように賢そう。しきりと私たちのほうを気にしています。

それから、お父さんに何か話しかけました。

娘の通訳によると、

「この人たち、日本語を話している」と言ったという。

でもお父さんはにこりともせず、さっさと帰る支度を始めていました。

マスコミの情報によれば、中国人の9割が「日本は嫌い」だといいます。それでも、日本に滞在経験がある中国人の場合は、「嫌い」の割合がぐっと下がるとか。もちろん、どこまで信ぴょう性があるのか、わかりません。

とはいえ、日本人が襲われる事件もあり、心配な事態だということだけはわかります。国家のあり方が違って、情報操作もされているそうですから、国民感情も日本人と同じように分析はできないのかもしれません。

娘は上海だけではなく、中国各地に出張をしたり、旅行して回ったりしています。

「くれぐれも気をつけてね」と言えば、

「大丈夫。私は黙って歩いていれば、中国人にしか見えないから」とのたまう。

まあ、たしかにそうだけれど、他の国に行ったって、日本にいたって、親の心配は尽きないのでしょう。

ともかく、彼女が帰国する日まで、無事を祈り続けるしかありません。

これで最終章です。

次回から、南フランスの旅のフォトエッセイシリーズを再開します。

どうぞまた覗きに来てくださいませ。

ニーハオ、上海!:③一番のお気に入りは、ここ ― 2024年12月16日

「上海に、世界一大きいスタバがあるらしい。行ってみようよ」

「え、スタバなんて日本にだってたくさんあるじゃない」

上海の街を歩けばどこにだってスタバはあるし……、ただ大きいというだけでわざわざ見にいくの? とあまのじゃくな私は思いました。

が、しかし。

午後の便で帰国という日の朝、早起きして8時の開店に合わせて行ってみたら、いつも行列ができるらしいけれど、平日ということもあって、お客さんは少ない。

しかも、一歩中に入れば、フレッシュなコーヒーの香りに満ち満ちている。

スタバなんて東京にだってあるし……と思っていた私は、大まちがい!

ワンランク、いえ、ツーランク上の店舗だったのです。

スターバックス ・リザーブ・ロースタリー(Starbucks Reserve Roastery)という名称で、2014年にアメリカのシアトルに1号店ができて、上海には2号店として2017年に完成。南京西路駅のすぐそば、目抜き通りの角地にあります。

2階建ての広さは2,700㎡あるそうで、普通の店舗の10倍近い印象です。(もっとかも?)

大がかりな焙煎機の装置があり、自家製パンやケーキも店舗内で焼き、お茶の販売も、さらにはアルコール類をおくバーまであり、スタバグッズの種類も充実の品ぞろえなのです。

▼内部は、天井も、椅子もテーブルも、ほとんどが木材。

ここが焙煎工房▲

パンの販売コーナー▲ 店員さんたちはみな、それぞれ好みの帽子をかぶっていてオシャレ。デニッシュパンからクロワッサンサンドやピザまで、たくさんの種類が並んでいます。出来立てで本当に美味しそう。

迷い迷って、やっぱり大好きなデニッシュをチョイス。レーズン・ピスタチオ味と、シナモンロールを娘と半分こして食べました。どちらも直径15センチほどで、ボリュームもおいしさも満点。ちなみに1つ630円ほど。シナモンアップル・マキアートと一緒に。

クロワッサンサンドは普通のソーセージときゅうりのサンドで、1050円。店内で淹れ立てのブレンドコーヒーは3杯分たっぷりポットに入っていて、お値段1600円ほど。

決して安くはないけれど、上海最後の朝食として、思い出に残りました。

2階に上がる階段を下から見上げて一枚▲

吹き抜けになっているので、2階から1階を見下ろすこともできます▼

2階にはバーやお茶のカウンターがありました。

▲充実のグッズたち。早くもクリスマスの飾りも。

ゆっくりと店内を見て歩き、写真をシャカシャカと撮り、出来立てパンの朝食をいただいて、しっかりと自分用のおみやげも買いました。

上海限定のタンブラーは、上海の人気スポットのかわいいイラストが。

さらに、オリジナルのプリントもオーダーできるというので……▲

ちなみにタンブラーの写真は、帰国してすぐに稲城教室があり、その時に稲城のスタバで撮りました。もちろん、中には熱々のコーヒーが入っています。

思いがけず、素晴らしかった。

ここの魅力は、広さや美味しさだけではなく、アメリカや日本のスタバにはない、上海ならではの魅力そのものなのかもしれない。伝統に胸を張る一方で、新しいものもすかさず取り入れて、前に進んでいこうとするこの街とその人々。そんな印象を持ったのでした。

上海の最後に訪れて、イチ押しの場所となりました。

ニーハオ、上海!:②上海の美味しいものたち ― 2024年12月08日

中国初上陸で、中華料理は大きな楽しみのひとつでした。

そんな親の思いにこたえようと、娘があれこれ考えて選んで、必要なら予約も入れておいてくれました。

夜に到着して、翌朝はまず街に繰り出して朝ごはんです。8時ごろでも下町風の商店街はすでににぎわっていて、湯気の上がる店もありました。営業は朝だけという店もあるそうです。

中国では女性も仕事に出るので、朝ごはんを家族そろって自宅で食べるという習慣はあまりない、と聞いたことがあります。

娘のおススメは、焼き小籠包。小籠包なら日本でも食べたことがあるけれど、この〈焼き〉が美味しいのだとか。目星をつけておいたという店を目指します。

新装開店の店には行列が▼

▲肉屋の店先で、ハガキより大きいぐらいの包丁で肉を切り分ける(というより、ぶった切るという感じの)人、それを見守る人たち。

これが、焼き小籠包。大きな鉄板のような鍋で転がして焼き、ゴマとねぎをトッピング。

調理は店の奥ではなく、道路に面したガラス張りの調理場。女性が何人もいて、せっせと手を動かして、作っていました。

店内は、ちょっとレトロな雰囲気。一人で朝ごはんを食べている男性客が多かったです。

アツアツのところに、お酢の利いたタレをつけて食べます。まあ、美味しいこと!

初中国の初シャオチー(軽食)は、本当にハオチー(美味しい)。忘れられない味になりました。

11月といえば、上海蟹のシーズンです。この貴重な時期に行くことになったのは、ラッキーこのうえなし。2日目の昼食に、新光酒家という人気のお店へ。

カニ丸ごとよりも、むき身の料理がとても美味しい。アスパラと炒めたり、ソースと絡めたり。とくに、パクチー大好きな娘と二人で、山のようなパクチーと大豆と炒めたような一皿、ぺろりと堪能いたしました。

もちろん、陶製のボトルに入った紹興酒も、毎日飲んでいたあっさりしたチンタオビールも、大変おいしゅうございました。

3日目のランチは、ミシュラン2つ星の中華料理店へ。

喜粤8号/CANTON 8という元は香港料理のシェフが、上海らしい広東料理にアレンジした高級店だそうで、娘の一押し。

下町のようなごみごみとした地域に、タクシーでたどり着きました。

店構えはこざっぱりとして、従業員の制服はちょっとおしゃれ、食器類もちょっとあか抜けている印象で、お客さんたちも、いかにもちょっと……という雰囲気。

フランス料理でおなじみのオマールエビは、くどいホワイトソースではなく、あっさりとやさしい味で、エビのうまみがよくわかります。

ありふれた酢豚とはいえ、今まで食べた中で一番! 周りはカリッと、中はジューシー。プロの味です。

たかがチャーハン、されど広東料理のチャーハンは逸品でした。

広東料理の特色は、甘辛醤油味。それが濃すぎずまろやかで食材本来の味をしっかり残していて美味しい。

私は四川料理のような辛すぎるのは苦手だけれど、一切それを感じませんでした。

ただし、最後のデザートのこれは!

お汁粉のようです。確かに小豆で作られています。が、ひとさじ口にすると、ほんのりと甘い小豆の味の最後に、舌の奥に柑橘類のピールのような苦みが残るのです。「私の体の半分はお砂糖でできている」と豪語するスイーツ大好きな私ですが、どうしても食べきれず、残しました。ごめんなさい。デザートを残すなんて、生まれて初めてかも。

ちなみに、このレストランは、2年前に銀座に上陸したとのこと。懐かしくなったら、行ってみようかと思ったり、いやいや上海だったからこそ美味しかったのだと思いとどまったりしています。

どうせなら、ふたたび上海へ……というのがいいかな。

(③に続く)

ニーハオ、上海!:①びっくり7選 ― 2024年11月22日

「南フランスの旅のフォトエッセイ」も中断したままだし、前回の投稿がちょうど同じ日付の10月22日。1ヵ月もご無沙汰しておりました。娘の駐在先の上海へ行っていたのです。準備にも、帰国後の忙しさも、目の回る1ヵ月でした。

初体験の中国です。まず観光とはいえ、ビザが必要で、申請も受け取りも江東区有明にある中国ビザセンターに出向き、それぞれ狭い部屋で2時間半待たされました。それだけで気持ちが折れそうでした。

とはいえ、娘がどんな場所でどんな暮らしをしているのか、この目で見てこよう。そんな強い思いで、夫とふたりで、かの地へ向かいました。

娘が上海に行くことになったいきさつは、2021年2月10日の記事につづっていますので、そちらもお読みいただけたらうれしいです。

コロナ禍の真っ最中に単身赴任してから早くも3年半。娘もさることながら、聞きしに勝る中国とそこに住む人々のおもしろさに圧倒されるやら呆れるやらの5日間でありました。

びっくり・その1

まずは初日、仕事帰りの娘が空港に迎えに来てくれるので、夜に到着。出口で待っていた娘は、タクシードライバーと電話でやりとりしています。もちろん、中国語。彼女が中国語を話すのを初めて聴いたので、まずびっくり。3年半も暮らしてきたのだから、当たり前だとはわかってはいても、感動してしまったのでした。

その2

彼女のひとり暮らしの住まいが立派なのでびっくり。26階建てのホテル兼レジデンス。週2回お掃除が入ると聞いてはいたけれど、要するにホテル住まいだから、タオルも寝具も取り換えてもらえる。キッチンや大きな冷蔵庫はあっても、ほとんど外食だとか。広い寝室もバスルームも2つずつあって、私は高級ホテルのシングルルームに泊まった気分。ああ、うらやましい。(と私が言うのがわかっていて、これまで娘は詳しく話してくれなかったようです)

その3

まあ、街中の賑やかなこと。車はクラクションをブブブーと鳴らして走り、バイクは歩道さえもビービー鳴らしながら通行人を縫うように走るのです。これにはいつもびくびくして歩いていました。

人々は大きな声で会話をします。近くの人とでも。まるでけんかしているみたい、と言われるとおりでした。

その4

上海は都会ですから、人口も多い。その混み具合は、東京とあまり変わらないでしょうか。ただ大いに違うなと思ったのは、どこを歩いていても、人がよけてくれないこと。いつも向こうから突進してくる人をこちらがよけている、という感じがしてなりません。こちらを人間として見ていないの? 物体のように思ってる? ……とすら思えてくる。娘もそうなのよ~と同意。日本なら、どちらからともなくぶつからないように自然と身をかわすのに。

とはいえ、あちこちでぶつかって倒れる人もいないので、うまくすれ違っているのでしょうね。ひと月もすれば慣れるのかもしれないけれど、新参者としては戸惑うばかりでした。

▲南京東路・西路と呼ばれる繁華街。いつでも歩行者天国でにぎわっていました。

その5

同じように、地下鉄の中でも、当たり前のように電話をしています。しかも、スピーカフォンで、相手の声まで聞こえてくる。これもまた日本ではありえない。

みんながみんな同じようにしていて、お互いさまだから?

話し声も大きいから、電話だって同じ?

「車内ではお静かに」というマナーはないのかもしれません。

その6

さすがに中国は、日本の先を行くIT社会です。

まず、出発前に娘の指示どおり、中国のAlipayというアプリをダウンロードして、アカウントの初期設定をしました。中国の人民元で支払いをするためのアプリで、娘が夫と私のそれぞれのアカウントに、滞在中に使う程度の人民元をチャージしてくれました。手持ちのクレジットカードも登録すれば使えますが、その都度3%の手数料がかかるので、使ったのはチャージした元だけ。地下鉄に乗るときも、改札口にQRコードをかざすだけで、アプリから電車賃が支払われます。買い物の支払いも、店頭で同様にQRコードだけで決済が完了します。

結局、滞在中は中国の紙幣も小銭も、現金には一切触れず、目にもせず、でした。

タクシーにも何度も乗りましたが、すべて娘がアプリで手配。近くのタクシー乗り場を指定すると、利用する車のナンバーや、あと何分で来るかもわかり、安心して待っていればいいのです。

日本でもたまに「GO」のタクシーを利用しますが、それより進歩していて便利なように感じました。

ちなみに電車賃もタクシー料金も、およそ日本の3分の1程度でした。

なんともかわいかったのは、娘の住むレジデンスのロビーで、充電しながら待機している青とピンクのロボット2体。日本でもファミレスなどで料理を運んでいるのを見かけるようになりましたね。

このビルでも、ときどきエレベーターに乗っていたり、扉が開くと降りてきたりして驚いたものです。ビルの玄関先まで届けられた居住者宛ての配達物を、従業員が受け取り、ロボットたちに指令を出すと、それを間違いなく部屋のドアの前まで届けるのです。娘も熱々のご飯や通販での買い物など、しょっちゅうお世話になっているようです。

ちなみに、彼らの名前は、トムとジェリーですって。かわいい働き者たちでした。

その7

こうやって、驚いてばかりの初めての異国を、中国語しか通じない街で、老夫婦ふたりが迷子にもならず、けがもせず、(当局に捕まりもせず?)歩き回れたのは、ひとえに娘のおかげです。

思い起こせば、3人の子どもたちが小さい頃、私たち親は苦にもせずに車を運転したり、電車に乗せたりしては、あちこち連れて行ったものです。

それが今、まったく立場が逆転してしまった。感無量の思いです。娘がここまで成長したのも、親の力なんてほんのわずか、自分の努力と我慢をたくさん積み重ねてきたからだと、私は思っています。

立派になったね。ほめてあげたい。

☆びっくりの番外編です!

★次回は、美味しい中国料理のかずかずや、上海の人気スポットなど、たくさんの写真とともにアップするつもりです。お楽しみに!

ダイアリーエッセイ:眠れない夜には ― 2024年10月22日

眠れない夜には

古希まで秒読み段階となったこの数ヵ月、眠れない夜が増えた。いよいよそういうお年頃になったらしい。

若い頃にも、カフェインの取りすぎや興奮状態から寝付けないことはあった。そんな時、私なりの方法で眠りについた。頭の中をぐるぐる回る記憶や考えごとに、大きな白いシートを被せるのだ。おでこの内側が何も映っていない白いスクリーンとなるようにイメージする。ちょっとでも浮かんでくるものがあれば、えいやっとシートを被せ続ける。そうこうするうちに、からっぽの頭の中に靄が立ち込め、夢の始まりが感じられて、いつしか眠りに落ちていくという具合だ。

しかし、最近の不眠は、寝つきはいいのに、3時間ほどで目が覚めてしまうと、こんどは寝つけない。悩みの種が頭の中に現れて、どんどん大きくなっていく。あのクロゼットの中を片付けなくては……とか、次男はいつまで親のすねをかじるつもりだろう……とか、昼間にはない悲壮感や深刻さを帯びて、寝ている場合じゃないと思えてくるのだ。

そうなると、かつての入眠方法は、あまり役に立たない。2時間はもんもんと寝返りを打ち続ける。専門家の話では、そういう状態を続けると、ベッドに横たわっていても眠らないことに体が慣れてしまい、ますます眠気が遠のき、逆効果だとか。むしろ体を起こして本を読んだりして、ふたたび眠くなるのを待つほうがいいらしいのだ。とはいえ、もうちょっとで眠くなる、もうちょっとで寝つける、と思うと、もったいなくてベッドを離れる気にはなれない。

世の中は、不眠に悩む人々のなんと多いことか。新聞を広げれば、「睡眠の質を良くする」というサプリメントの広告がやたらと目に付く。いくつか試したけれど、あまり効果はない。そんな中、これはいけるかも、と買ってみたのは、CP2305ガセリ菌という乳酸菌を含むもので、精神的ストレスを軽くして睡眠の質を高めてくれるそうだ。乳酸菌なら安心だ。1ヵ月ほど試したところ、たしかに夜中に目が覚めても悩み始める前にふたたび眠りに落ちることができている。半年ほど続けてみようと、定期購入に切り替えた。

ところが、その夜だけはサプリ効果が消え失せていた。猛暑のなか、連日の外出で疲れがたまっていたので、いつもより早く10時半ごろ寝たら、夜中にぱっちりと目が覚めた。まだ2時過ぎだ。自己流の入眠法も役に立たず、白いシートの隙間から、いくらでも言葉が出てくる。寝るまで直木賞受賞作『ともぐい』を読んでいたことも悪かったのだろう。猟師の物語ゆえ血の滴るシーンがある一方で哲学的な問いかけもあり、脳みそが覚醒するのも無理はなかった。4時ごろまでは寝返りを打っていただろうか。

ついに朝がきてスマホのアラームが遠慮がちに鳴った。全然寝たりないと感じつつも起きないわけにはいかない。午前中の予定をなんとか済ませてパソコンに向かう。

そして、眠れない夜に湧き出てきた言葉をつなげて、エッセイを1編したためることができた。出来はともかく、これでよしとしよう。文字どおり、転んでもただでは起きないのである。

1200字のエッセイ:「私も見つけた!」 ― 2024年10月09日

この夏は、記録的な猛暑が続きました。このまま終わらないのではと思うほどだったのに、今日は一転、11月の気温だとか。

南フランスの旅シリーズをちょっとお休みして、この夏のエッセイをアップします。

私も見つけた!

それはエッセイ仲間のMさんの作品だった。

彼女は60代になって夫と義母を相次いで亡くし、仕事も手放す。自由の身になったとたんコロナ禍になり、家にこもりがちに。そんなおり、区の広報で「水中エクササイズ募集」の記事を見つけた。やったこともないし、プールだって何十年ぶり。迷いながらも申し込む。

レッスン初日、つま先から水に入って、少しずつ体を動かしていく。歩き、体を揺らし、蹴り上げたり飛び跳ねたりするうちに、自然と笑みがこぼれてきて、思いもよらない解放感に満たされたという。

そんなMさんの感動が強く印象に残った。

それから何日かして、近所の友人からフィットネスジムの無料体験チケットをもらった。ジムにはプールもある。Mさんのエッセイが頭をよぎった。私も試しに行ってみようか。

若い頃は水泳が好きだった。とはいえ、最後にプールに入ってから15年がたつ。まだ泳げるのだろうか。それより水着が着られるかな……。チケットの有効期限は1週間。迷っている暇はない。水着もタオルも全部無料レンタルだから、行くだけ行ってみよう。悩むのはそれからだ。

まずはウォーキングプールで歩いてみる。そうそう、この水の抵抗感。次にフリーのレーンで思い切って泳いでみる。クロール、ちゃんと手が上がっている。ちゃんと息継ぎもできる。平泳ぎだって体が覚えている。肩も腰も痛くない。15年前と変わらずに泳げているじゃないの、私……と、うれしくなった。

とりあえず3ヵ月間のプランに申し込む。その勢いで、6年間通い続けていたカーブスを即退会。われながら素早い決断だった。

次の日には、アクアビクスのレッスンに参加する。30分ノンストップの有酸素運動だ。インストラクターはプールサイドで音楽に合わせて、ダンスのステップや腕から指先まで動かし方を指導する。水中ではたっぷりと水圧の負荷がかかって、重い、重い。体がほてっているのが水中でもわかる。水しぶきに合わせて、はい! それ! と小さく声を出しながら、リズムに乗っていく。Mさん、私も同じ、すごく楽しい! 心の中で叫んでいた。

プールから上がると、ジム内のジャグジーのお風呂でくつろぎ、さっぱりとしたところで、車で帰宅。水に入った後のけだるい爽快感、これがたまらない。子どもの頃、海水浴で思い切り遊んだ帰り道の疲労感と似ている気がする。

そういえば若い頃はよく、私の前世は魚だったのよ、とうそぶいたものだ。

今年の暮れが押し詰まった頃に、私は70の大台に乗ってしまう。体のあちこちが痛くなり、落ち込む気分になったり、眠れなかったりする日も増えた。

でも、まだまだいける。動ける。大丈夫。

プールの底で失くし物を見つけたかのように、私も小さな希望を拾い上げた。

南フランスの旅のフォトエッセイ:⑩エズ村のフォトアルバム ― 2024年09月16日

▲エズ村のマグネット。底辺が5㎝ほど。

コート・ダジュールには、切り立った崖や岩山の上に、小さな村がたくさん見られます。ちょうど鷲の巣が連なっているかのようで、「鷲の巣村」と呼ばれるようになったとか。

前日に、ステファニーさんに連れていってもらったサン・ポール・ド・ヴァンス村もそのひとつ。

中世の頃から要塞として作られたり、お城が建てられたりした所に人々が住むようになったそうです。

南フランス3日目は、なかでも一番人気のエズ村をふたりで訪ねました。

ステファニーさんの著書『ニースっ子の南仏だより12ヵ月』によると、第二次世界大戦後、村長の発案で、高台のお城の跡地に、熱帯植物園を作ろうということになった。観光客誘致のためです。そうはいっても、石畳の細い坂道や石段ばかりの村に、重機は入れません。それでも断念することなく、男性たちが人海戦術で重い土の入った袋を背負って運んだのだそうです。

エズ村の地図▲(見づらくてあまり役に立たなかったのですが……)

城壁を潜り抜けて歩いていくと、トンネルの先に……

白い炎のような満開のジャスミンが、家の入口を覆いつくしていました。今でも甘い香りがよみがえってきます。

熱帯植物園に入ると、歩道の両脇にはサボテンなどの珍しい植物が所せましと植わっています。

植物たちは、人の手入れも行き届き、太陽の光の恵みと地中海の風とで、すくすくと幹を伸ばし、枝を広げ、花をつけ、実をつけ、はるか遠くの国から訪れた私たちを出迎えてくれました。

造園当時の人びとの苦労のかいあって、世界中から観光客がやって来ています。絶景とともに、なかなかに見ごたえのある植物園でした。

標高430mほどの絶景。急斜面なのでちょっぴり怖い……。

城壁の辺りまで下りてきて、ほっと一息つけました。

エズ村を出た所に、フラゴナールのお店がありました。

1926年創業の、フランスの香水の老舗です。パリに行ったときには必ず買い物をしてきました。

商品の香水瓶のように、店舗のガラスにライラックの花の絵が描かれています。▼

今回もたくさんの種類から迷いに迷って買ったのは、ザクロのオードパルファム。くせのないまろやかな香りです。

同じ香り、同じパッケージのハンドクリームも買ってみました。