南フランスの旅のフォトエッセイ:⑨シャガール美術館へ ― 2024年08月28日

ステファニーさんのガイドツアーが終わって、ディナータイムにはまだ少し時間があったので、シャガール美術館まで送ってもらいました。

マルク・シャガールは、1887年、ロシアのユダヤ人の家庭に生まれます。画家を志して美術学校に通い、20世紀になると、芸術家の集まるパリへ。

しかし、世の中は第二次世界大戦のただなか、ユダヤ人である彼はナチスの迫害を受け、アメリカに亡命するのです。

戦後、フランスに戻ると、フランス国籍を取得。ニース郊外のサン・ポール・ド・ヴァンスに居を構えます。

やがて、当時の文化大臣アンドレ・マルローと親交を持つようになり、パリのオペラ座の天井画制作を依頼され、1964年に完成させました。

私はもう何年も前のこと、パリを訪ねた時、どうしてもシャガールの描いたその天井画が見てみたいと思った。でも見学のチャンスがなく、頼み込んで楽屋の小さな窓から、こっそりと覗き見させてもらったことがありました。いつ、誰と、どうして……はもう記憶にないのですが、シャガール独特のふわふわしたブルーの色調が、重厚な建造物の一部となっているのが垣間見えました。

また、1966年には17点に及ぶ『聖書のメッセージ』の連作も、フランス国家に寄贈しています。

マルローは、この連作をはじめとしたシャガールの作品を展示する国立美術館を造ることに尽力し、1973年、ニースのこの地に建設したのです。

その後もシャガールは1985年に亡くなるまで、この美術館に作品の寄贈を続けたそうです。

さてその日、チケット売り場で入場券を買おうとすると、

「本日は無料です」

と言われました。ほとんどの作品が、どこかの町か外国か、展覧会にお出かけ中で、少ししか残っていないそうで……。

なんという不運でしょうか。それでも「館内に入ることはできる」というので、入りました。

小ぢんまりとしたコンサートホールの壁面にはステンドグラスがあり、ステージに置かれているのは、彼の絵が施されたグランドピアノです。このピアノの音色からは、画家の魂が響いて聞こえるのかもしれませんね。

さらに、『聖書のメッセージ』の大作がずらりと並び、残り時間が少なくて、心残りでした。本当に無料では申し訳ないくらい。こんなにたくさんの大作に会えるなんて、不運どころかラッキーだったのでしょう。どの絵も、2メートル、3メートルという大作なのです。

▲「人類の創造」

▲「楽園」

縦が2メートル、横が3メートルほどの大きな絵です。

▲「アブラハムと三人の天使」

この絵はどこかで見たような……と思いました。それは私が持っている手のひらサイズの小さなカードでした。

この絵は15世紀にロシア人の画家が描いたもので、ロシアには古くからイコンという宗教画の歴史があり、シャガールもその影響を受けているといわれています。三人の天使の顔の向きも似ているし、テーブルについているというのも同じ。画家はきっとこの絵から着想を受けたのでしょう。

彼が描いたのは、旧約聖書の創世記のお話です。後ろの青い服の男性がアブラハムで、左の女性が妻のサラ。夫は100歳、妻90歳の老夫婦なのに、天使たちは「来年男の子を授かる」と神のお告げを伝えるシーンです。

私が持っていたカード。ルヴリョフというロシア人画家による「三位一体」。▼

▲「イサクの犠牲」

神様のお告げのとおり、1年後にサラは男の子を生み、お告げに従って、イサクと名付けます。それがこの絵の横たわる人物です。神様はアブラハムの信心を試すために、「イサクをいけにえとして捧げなさい」と言われます。(なんということを!) しかし、アブラハムは神を恐れ、神に従うのです。最愛の息子を薪の上に寝かせ、その胸にナイフを突き立てようとした瞬間、天から「わかった、もういい。何もするな」という声が聞こえてきて、イサクの命は助かったのでした。

アブラハムがどれほど苦しみ、そして、安堵したことか。赤く燃えるような血の色が、アブラハムの心からにじみ出ているような絵です。

まだまだ他にもありましたが、

「閉館の時刻です!」というアナウンスに、追い立てられるように展示室を後にしました。

広い敷地に緑あふれる庭も、木陰の小さなカフェも、次の機会にはゆっくり立ち寄りたいと思いました。▼

【⑩エズ村】に続く

南フランスの旅のフォトエッセイ:⑧サン・ポール・ド・ヴァンス村のフォトアルバム ― 2024年08月17日

マティスの礼拝堂を見た後、最後に訪れたのがサン・ポール・ド・ヴァンスという村でした。小高い丘の上にあって、古代ローマ時代から中世にかけては要塞として何度も城壁が築かれたそうです。

やがて19世紀になると、温暖な気候や景観のすばらしさから、多くの人が訪れるようになり、芸術家や作家たちも住みつくようになりました。

マルク・シャガールもそのひとり。20年もここで暮らし、村の墓地に葬られています。(残念ながら、お墓参りはできませんでした)

ちなみに元フジテレビアナウンサーの中村江里子さんも、この村出身の男性と結婚し、ここの教会で挙式をしたそうです。

石畳の坂道、階段、古い石造りの壁も家も、たくさんの植物や花たちをまとって、とてもオシャレなたたずまい。ため息が出ました。

そんな写真をご覧いただきましょう。

城壁のトンネルをくぐって、村の中へ。石畳まで美しい。

芸術家の村らしく、アートを扱う店も多くみられました。

わきの階段を下りると、遠くの景色も見下ろせます。

ブーゲンビリアも花盛り!

写真屋さんの壁には、ピカソの写真パネルのほかにも、スティーブ・マックイーン、アラン・ドロンなど、往年のスターたちが飾ってありました。懐かしい。

この水道のお水は飲めます。

専属モデルのHiromiさん(笑) ジャスミンの咲き誇る家の前で。

入り口の広場まで下りてきました。

白い日よけの下には、たくさんの出店が並びます。

▲自分でこしらえた手芸品のかずかずを売る女性。

ステファニーさんによると、フランス人は手作りを高く評価するので、買い手は値切ったりしないそうです。鉢カバーを買おうかと迷ったけれど、なにしろ円安でユーロが最高値の頃だったので、思い留まりました。

広場のカフェで、クロックムッシューを食べました。写真も撮らずに食べてしまいましたが、パンもチーズも、ガツンとくる美味しさでした。

ステファニーさんの著書を持参して、カフェのテーブルでサインをしてもらいました。

Merci beaucoup!

南フランスの旅のフォトエッセイ:⑦プロヴァンスのパリオリンピック ― 2024年08月07日

そもそも、南フランスに出かけるのを6月にしたのは、ふたつの理由がありました。

日本ではなんといっても6月は梅雨の時期。あまりいいイメージはなく、旅行にも不向きですが、ヨーロッパは反対に、晴れてさわやかな日が多く、年間でも一番いい季節。たくさんの花がいっせいに咲いてきれいだそうです。

ジューンブライド(6月の花嫁)は幸せになれるという伝説が今でも支持されているのは、神話の女神の言い伝えだけではなく、この良いお天気が続いて挙式にふさわしいからなのでしょう。

そんな6月にヨーロッパを訪れたことがないので、一度6月に行ってみたいと思っていました。

プロヴァンスといえば、あの紫色のラベンダーも6月に満開になるそうです。美しい一面のラベンダー畑を見るのも楽しみでした。

もうひとつの理由は、パリオリンピック。7月下旬には開催予定です。

開催前から混雑もするでしょうし、航空券やホテルの価格も上がることでしょう。

今回は、パリはスルー。目指すはプロヴァンス。

意外にも、プロヴァンスでオリンピックのポスターなどにはほとんどお目にかかりませんでした。唯一、遭遇して写真を撮ったのがこれ。ニースの裁判所のフェンスに掛けられていました。

この地の人たちは、遠く離れたパリの祭典に関心が薄いのでしょうか。

ところで、話は先に飛びますが、ニースに滞在した後は、西に向かい、アヴィニョンへ。そこからバスで1時間ほどのリル・シュル・ラソルグという小さな町を訪れ、その地で素敵なシャンブルドット(民宿)に泊まります。それを営むのが、以前ご紹介した町田陽子さんとダヴィッド・ミシャールさん夫妻です。

▼ダヴィッドさん

ダヴィッドさんには、まる1日かけて車でのチャーターツアーをお願いしました。彼は東京で10年間もプロヴァンス料理店のシェフとして活躍してきたので、日本語はペラペラ。ハンドルを握りながらたくさんお話してくれました。

帰り道、もうすぐ町に帰り着くころに、彼が言いました。

「来週の日曜に、この通りを聖火が走るんですよ」

「え! そうなんですか。だったら、1週間遅く来ればよかった……」

と、私が残念がると、彼はすかさず答えます。

「ダメダメ。車は通れなくなるし、混雑するし、今日でよかったですよ」

まあ、そうでしょうけど、聖火は特別の炎。せっかく今年フランスに来たのだから、聖火を見たかったな……とオリンピックを避けて南仏に来たはずなのに、私はちょっと欲張りすぎの未練を抱いたのでした。

もっとも、ダヴィッドさんの言うこともわかります。パリのお祭りはパリの人たちに任せておけばいい。プロヴァンスはプロヴァンス。いつもどおりの週末を楽しめばいい……。それが南仏の人たちの大方の考えなのかもしれないなぁと、つくづく思ったのでした。

▲乗り継ぎのシャルル・ドゴール空港にあったパネル写真です。

(⑧に続く)

南フランスの旅のフォトエッセイ:⑥ニースの浜辺のサプライズ ― 2024年07月26日

ニースに着いた翌日は、ステファニーさんのガイドで、念願のマティスのロザリオ礼拝堂を訪ねて、早くも旅の目的を果たすことができ、満たされた気分でした。

そして、夜はコート・ダジュール初のディナー。Hiromiさんとふたり、ステファニーさんお勧めのレストランで、地元のロゼワインとともに美味しい料理を満喫。それは、また次回に書きましょう。

ところで、コート・ダジュールというのは、南フランスの地中海沿いで、とくに美しい海岸があり、温暖な気候から保養地になっている地域のこと。ある作家が『ラ・コート・ダジュール』という小説を出版したことから、この呼び名が定着したとか。日本語に訳せば、「紺碧海岸」ですね。

地理的にいえば、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏の中にあり、私たちには、プロヴァンスという名もよく聞くので、はて、その違いはというと、これまたよくわからない。大ざっぱに言えば、神奈川県の海岸沿いのおしゃれな地域を「湘南」と呼ぶようなものでしょうか。

そのコート・ダジュールの中心的な都市のひとつがニースです。

夕食後、ほろ酔いで店を出ても、まだまだ明るい。気持ちのいい風に吹かれて、ニースの浜辺をそぞろ歩きました。ホテルのカーペットの模様と同じような石ころの浜が広がっています。泳いでいる人もいれば、男女混合でサンドバレーに興じる若い人たちもいる。日本人はほとんど見かけません。

夜の8時過ぎの浜辺▼

男女混合でサンドバレーを楽しむ人たち▲

ふと見ると、男の人が砂の彫像を作っています。腹ばいになった犬の形をしている。彼のアートにチップを上げようと、コインを探しました。

と、その時、

「これ、何犬ですかね」と、後ろから男の人の声。しかも日本語の。

「え?」と驚いて振り向くと、サングラスをかけたイケメン風の男性が立っている。「ええーっ?」と、2度びっくり。どう見ても、フランス人です。

「今、日本語、しゃべりましたよね。日本人には見えませんけど……」とHiromiさんが思わず尋ねました。

「僕はニースに住んでいるフランス人。名前はトマといいます。日本語を勉強して、日本でも何年か暮らしたことがあるんですよ」

「あら、私も昔は外国人のための日本語教師をしていたんですよ」と話すと、興味を持ってくれたらしい。

「僕は日本語を忘れないために、日本人と会話がしたいんですけど、お時間があれば、ちょっとお茶でも飲みませんか」と、流ちょうな日本語で、ナンパされたのです。もちろん、断る理由など何もない。あとはホテルに帰って寝るだけ。息子ほどの年の男性に誘ってもらえるなんて、旅先のうれしいハプニング。Hiromiさんも異論はなさそうで、ふたりでトマ君についていきました。

浜辺に面した明るいテラスで、ハーブティーとソッカというお好み焼きのひとくちサイズのようなニース名物をご馳走になりました。

彼は、日本ではディオールやヴィトンなどのモデルの仕事をしていたと言います。たしかに背も高くてルックスもいい。その写真も見せてくれました。

「でも今は、いずれニースで日本そばの店を持ちたいので、そのための準備中なんですよ」と話す。

「今日はどこかに出かけましたか」と聞かれたので、ステファニーさんのガイドであちこち連れて行ってもらった話をすると、

「ステファニーならよく知っていますよ! ぼく、同級生でした」

「えええーっ!」と、3度目のびっくり。地元の高校で一緒に日本語を学び、パリの大学でも一緒だったというのです。ニースはなんと狭いのでしょうか。

最初はちょっと警戒したけれど、ステファニーさんに連絡してみればすぐわかること。トマ君の言うことを信用しよう、とちょっとほっとしました。

ステファニーさんからも聞いてはいましたが、高校の日本語の授業では、漢字を何百と覚えさせられ、読み書きをきっちりと学んだそうです。だからこそきちんとした日本語を話せるのだろうと推測できました。彼らにとって日本語をマスターする難しさは、教師だった立場からもよくわかるのです。

トマ君、見かけと違って、意外と真面目でひたむきなのかもしれない、と見直したのでした。

「明日はママの誕生日だから、お寿司をご馳走するんだ」と彼が言ったとおり、翌日には、お寿司の写真と、はつらつとしたママとのツーショットが届きました。

彼には黙っていたけれど、じつは私は、彼のママと同い年。ニースにもう1人の息子ができたような気がして、なんだかうれしくなりました。

ステファニーさんからも、メールが来ました。

「ニースでトマ君に会ったのですか? あまりにも偶然でびっくりです、笑」

かつては一期一会だった旅の出会い。今はSNSで簡単に繋がることができます。世界は小さくなり、私の世界は広がっていく。

ときどき、2人の投稿を見ては、「いいね♡」を送ったり、コメントを書いたり。

またいつか、ニースに行くことも、彼らと日本で会うことも、もう夢ではなくなりました。

南フランスの旅のフォトエッセイ:⑤Hotel Beau Rivage ― 2024年07月15日

ニースで3泊したのは、Hotel Beau Rivage (ホテル・ボー・リヴァージュ)という4つ星ホテルでした。

Beau Rivageとは、フランス語で「美しい海岸」という意味です。その岸辺に建つホテルだという自負があるのでしょう。旧市街からも近く、立地条件の良さは抜群です。

ホテルの廊下には、リアルな小石模様のカーペットが。▲

このホテルには、もうひとつ、すごい歴史がありました。それを知らずに予約してもらっていたのですが……。

1917年に、アンリ・マティスは初めてニースにやって来た。その時に泊まったのが、このホテルだったのです。しかも、それはクリスマスの日だったそうで、寒くて暗いパリから、暖かな陽の光が満ちているはずのニースへ、明るい希望を抱いてやって来たことでしょう。がしかし、運悪くひと月も雨が降り続いたとか。

その107年後、私たちは同じホテルにチェックイン。宝くじに当たった気分です。

きれいにリフォームされて、当時の面影はないのかもしれませんが、ロビーにも朝食をとるレストランにも、マティスのポスターや複製画がたくさん飾られていました。

このシリーズ「南フランスの旅のフォトエッセイ」のプロローグとして、出発前日の6月3日に書いた記事「南フランスへ」の中でも、著書とともに紹介しています。

とくに今回のシリーズは、彼女がJAL機内誌SKYWARDに載せた「南フランス アンリ・マティスの光」という記事を参考にさせていただきました。プロのライターのメリハリが利いた文章も魅力のひとつ。ぜひお読みください。

(WEBマガジンで読むことができます)

さて、その美しい海岸で、サプライズに遭遇します。

次回、お楽しみに。

(⑥に続く)

南フランスの旅のフォトエッセイ:④Hiromiさんのナイスアイデア ― 2024年07月12日

さて、話は1日前に戻ります。

6月4日の朝6時に家を出て、空港バスで成田へ。

11:20発のオランダ航空でアムステルダムへ。現在はロシア上空を飛べないので、北極海上空を飛んでいるようでした。13時間かかって到着。

スキポール空港で乗り継いで、ようやくニース・コートダジュール空港に到着したのは、現地時間の22:25です。東京は、時差7時間、翌朝の5:25着となり、自宅からここまで24時間近くかかったことになる。まあなんと長旅だったことでしょう。早くホテルで眠りたい……。

空港からホテルまでは、夜も遅い時間なので、日本で旅行会社の送迎車を手配してきました。

ところが、着いた時にお迎えらしき人がいない。待てど暮らせど、現れない。予約手配をしてくれたHiromiさんが、問い合わせ用のアプリをダウンロードして、電話をかけようにもなぜか通話ができないのです。

小さな空港ロビーから、ほとんどの利用客は姿を消していきます。30分たってもらちが明かず、客待ちをしていたタクシーでホテルに向かうことにしました。

一見怖そうなドライバーがたむろしています。その中のひげ面の1人が、私たちを見つけて、当然乗るだろう、と目で合図をされました。フランスのタクシーは問題ないとは聞いていたので、勇気を出して乗ることに。

スーツケースをトランクに入れてもらって、「Hotel Beau

Rivage」と告げると、すぐ走り出しました。

「英語を話しますか」と聞くと、「あまり上手じゃないけど」と言いながら、おしゃべり好きなフランス人らしく、いろいろ彼のほうから質問してきました。

最初の質問は、「どこから来ましたか」。

日本だと答えると、「日本に行きたい!」と急にテンションが上がりました。彼の友人も日本を旅して、とてもよかった、おもしろかった、と彼に薦めたそうです。30代か40代ぐらいの彼にとって、日本はアニメやゲームの聖地なのでしょう。彼は「ワンピース」などのマンガ本を読み、彼の息子たちはポケモンやマリオなどのゲームで遊んでいるとか。

そんな楽しい会話をしているうちに、あっというまにホテルに到着。スーツケースを下ろしてもらい、料金とわずかなチップを渡すと、さっさと車に戻ろうとした彼を、私たちは引き留めました。

「日本のおみやげを渡したいから、ちょっと待って」

Hiromiさんがスーツケースの中から取り出したのは、ポケモンのキャラクターが描かれているスナック菓子と、「きのこの山」。

「日本のお菓子です。お子さんたちと食べてね」

彼はびっくりして、そして、とてもうれしそうな笑顔で「サンキュー!」と言ってくれました。

Hiromiさんは前回のクロアチア旅行でも、「チップと一緒に渡すと喜ばれるのよ」と言って、ポッキーとかハッピーターンとか、日本のお菓子をたくさん買い込んできてくれたのです。実際に、彼女がお菓子を渡すと、こわもてのドライバーさんがみな一様に顔をほころばせるのでした。

今回の旅でも、「私に任せて!」と大量に持ってきてくれていました。

到着早々の空港で見舞われたアクシデントだったけれど、Hiromiさんの機転で、こんなにステキな笑顔に出会えたのです。まさに、災い転じて福となす。

後日、送迎車を予約した旅行会社からは丁重なお詫びのメールが届き、全額返金となりました。

南フランスの旅のフォトエッセイ:③マティスのロザリオ礼拝堂へ ― 2024年07月04日

そもそも、私がこのマチスの礼拝堂の存在を知ったのは、昨年の夏、東京でのマティス展でした。その展示と動画を見た時、ここへ行きたい。次にヨーロッパへ行くなら、この教会のある南フランスへ。そう思ったのでした。

礼拝堂のステンドグラスを透した光が美しいのは午前中、とりわけ冬の11時ごろだ、とマティス自身も言っていたそうです。ステファニーさんに朝早く出発してもらったのですが、ヴァンスの街に着いた頃にはあいにくの曇り空になっていました。

▼まず、道路わきに車をとめると、屋根から伸びた細くて華奢な十字架が目に入ります。向こうの黄色い建物はドミニコ修道会のものです。

▼道路と反対側に回ると、庭があり、ブーゲンビリアが咲き、ブドウ棚の葉も茂っていました。見晴らしがよい丘の中腹に位置することがわかります。

▲ここが入り口。憧れのチャペルにはるばるやって来たことに胸ときめかせながら、足を踏み入れたのですが、中に入ると、まず礼拝堂の手前にあるのは、美術館のような展示スペース。2016年に訪れる人々のために設けられたのだそうです。チャペルの中は撮影禁止なので、ここでたくさんの写真を撮りました。

そして、ようやくその奥へ。

(▲上2枚の写真は、絵はがきを写したもの)

それは小さな礼拝堂で、50人も入れば満席になりそうな椅子が並んでいる。奥まった位置には別の椅子が並び、それはシスター(修道女)たちの座る場所だそうで、祭壇は、一般の人びととシスター席の両方に向くように、斜めに据えてありました。

祭壇の背後には、何かの植物の絵のステンドグラスが……。切り絵をモチーフにしたその柄をよく見ると、黄色いのは葉ではなく花で、ネイビーの部分が楕円形の葉だと気づきました。そう、サボテンです。そういえば教会の庭にも同じ形のサボテンがありました。

(▲これも絵はがきです)

▲サボテンのステンドグラスの外には、本物のサボテンが負けじと大きく茂っていました。

横の壁には、天井まで届きそうな細い窓がいくつも並び、ステンドグラスには、ネイビーと黄色の大胆で鮮やかな切り絵の葉が、コバルトグリーンを背景に描かれています。「生命の木」と呼ばれているそうで、ここから日が差し込めば、天国のような光に満ちた空間が生まれるのでしょう。

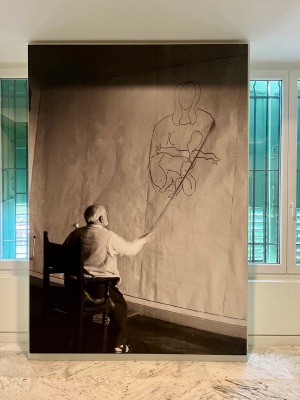

▼これは、展示スペースにある写真。作者マティスが写っています。

白いタイルの壁には、晩年のマティスが好んだシンプルな黒い線で描かれた聖母子像や、十字架の道行きの絵がありました。

下の写真は、その聖母子像の下絵を描いているマティスの写真です。

この「十字架の道行き」というのは、キリストが死刑判決を受けてから、十字架を担って歩き、三度倒れ、十字架にはりつけにされて死に、墓に葬られるまでの14の場面を描いたもの。一般的に教会では、それぞれの14枚の絵が礼拝堂の壁に順を追って掛けられているのですが、マティスはコンパクトに一枚の絵に収めています。

ステファニーさんは、私が「道行き」という言葉を使ったことに耳をとめ、その日本語を確認していました。ガイドとして、今なお日本語のブラッシュアップを心がける姿勢に頭が下がります。

マティスは晩年、がんに侵されます。その療養中に献身的な看護をしてくれた女性がいたのです。話し相手でもありモデルとしても、画家に尽くしました。やがて彼女がドミニコ会の修道女となり、会のための礼拝堂を作りたいと望んでいることを知り、マティスは自分にやらせてほしい、と申し出ました。そして、4年の歳月をかけて、彼の芸術のすべてを注ぎ込んで完成させたのだそうです。

その3年後、彼は天に召されました。

ピカソもシャガールも、芸術を通して深い親交があったはずなのに、彼の葬儀に姿を見せなかったといいます。マティスがロザリオ礼拝堂を請け負ったことに嫉妬し、その出来栄えにも嫉妬したのかもしれません。

そんな人間臭いエピソードが、聖なる場所である礼拝堂に絡んで語られる。じつにおもしろいと思いました。

光に満ちたニースの空、風、海、植物たち。そしてこの地にやってくる芸術家たちの人間模様。何もかも神様は微笑みながら見ておられる。マティスのことも、やさしく天国に迎え入れたことだろうと、ひそかに想像してみました。

マティスが亡くなったのは、私の生まれた年。それもほんの2ヵ月前だったのです。ここまでやって来たのはたんなる偶然だとわかっていても、日常を離れた旅先で、不思議な巡りあわせを感じました。

(④に続く)

南フランスの旅のフォトエッセイ:②ルノワール美術館へ ― 2024年06月26日

マイ・コート・ダジュールのサイトに問い合わせをし、何回もメールのやり取りをして、6時間のチャーターツアーをステファニーさんにお願いすることに決めました。ニース近郊のルノワール美術館、マチスのロザリオ礼拝堂、サンポール・ド・ヴァンス村の3ヵ所を、彼女の運転する車で巡ります。

夜遅くニースのホテルに着いた翌朝、青空が私たちを歓迎してくれました。

海沿いの道路をステファニーさんが運転する大きなベンツで走っていきます。「イギリス人の遊歩道」と呼ばれる海辺の道を、たくさんのジョガーが走っていきます。気持ちよさそう!

最初に訪れたのは、カーニュ・シュル・メールという小高い丘の上にあるルノワール美術館。

ルノワールは、モネと並んで日本人にはなじみ深い印象派の画家です。40代からすでにパリの画壇では認められた存在になっていましたが、晩年、リウマチを患い、医師から温暖な南仏で療養することを勧められ、この地にやってきました。

1907年には、広いオリーブ畑の敷地を買い取り、この家を建てました。現在は遺品が展示されて、美術館として利用されています。

ルノワールの身を包んだケープ、ステッキやベル、けん玉もありました。

彼の絵具箱、イーゼル、腰かけた車いすも、部屋の中に並んでいます。

ルノワールは、妻のアリーヌと、3人の男の子に囲まれ、また、たくさんの弟子たちも出入りする賑やかなサロンのような家で、幸せな晩年だったのではないでしょうか。

私はかつて、ルノワールのふやけたような女性の絵(Pardon! 失礼 )は、あまり理解できませんでした。でも、最近はようやくわかりかけてきたような気がします。光を分解して、たくさんの色遣いで描かれた人物像は、その人の内面まで浮かび上がらせる。ルノワールが愛情を注いだ家族も、愛らしい子どもたちも、生き生きとして見えるのは、そのせいかもしれません。

女性用の日傘や帽子とともに、「大水浴図」の絵が▲

ルノワールの部屋の鏡を使って、3人の記念写真をカシャリ。▲

左がステファニーさん、右がHiromiさん。

広い庭には、オリーブの木や菩提樹も、今なおルノワールの描いた景色がそのままに残され、遠くの旧市街の街並みも、大きくなった木々のはるか向こうに見ることができました。▼

▲彼が描いた農家の倉庫も当時のまま。

昨日までは、私は日本にいたのに……、今は20時間近くかけてやって来た南フランスの丘で、地中海からのさわやかな風に吹かれている。夢を見ているのかも、とちらりと思ったのでした。

(③に続く)

南フランスの旅のフォトエッセイ:①ステファニーさんとの出会い ― 2024年06月21日

2019年10月にクロアチア旅行をした後は、翌年の1月から新型コロナのパンデミックが始まり、海外旅行はおあずけとなりました。

昨年2023年5月にようやくコロナが5類移行となり、いろいろなことが解禁となり、私もコロナ以前の暮らしに戻れると期待したのでしたが……。

7月には遅ればせながらコロナに感染したり、夏にはぎっくり腰にやられて動けなくなったり……。同じころに義姉が脳出血で倒れ、入院中の義姉と、実家に一人残された高齢の義母との2人の世話をすることになったり……と、のんきに旅行どころではない難題が立ちはだかりました。

それも何とか落ち着いてきて、今年こそはいざヨーロッパへ。その希望をかなえるべく、ひそかに計画を進めたのでした。

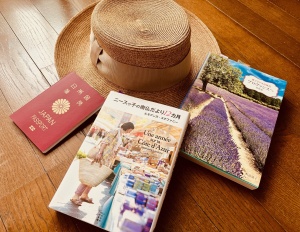

まずはガイドブックを見つけようと立ち寄った本屋さんで手にしたのが、『ニースっ子の南仏だより12ヵ月』でした。フランス人の女性が日本語で書いた本! かつて日本語教師をしていた私としては、それだけで興味津々です。

著者のステファニーさんは、高校生の時に日本語を学び始め、さらにパリの大学で勉強を続け、日本にも何度か留学したことで、読み書きもでき、流ちょうな日本語が話せるようになっていったのです。彼女の努力と、日本語への愛情のたまものにほかなりません。

こうして、その稀有な能力を生かし、日本人のための観光ガイドとして地元ニースで活躍してきました。この15年間、毎年ほぼ400人の日本人を案内しているとか。今ではマイ・コート・ダジュールという会社の代表であり、結婚して2人の男の子の母親でもあるという、スーパーレディなのです。

この本と出合えて、ラッキーでした。

私は、若いころからフランスが好きで、パリへは何回も訪れていますが、なぜか南仏に足を延ばしたことはありません。でも、昨年、東京で開催されたマチス展で、マチスが最後に手がけた南仏のロザリオ礼拝堂のことを知り、ぜひそこに行ってみたいと思ったのです。

今度の旅は、南仏へ行こう。

手がかり、足がかりは、ステファニーさんにアクセスすることから始まりました。

そして旅の道連れは、前回のクロアチアでも一緒だったHiromiさん。

彼女はすでに昨年、コロナ解禁後にイギリス旅行をしていましたが、初めての「南仏の旅」に心が動いたと言って、付き合ってもらえることになりました。

(②に続く)

▲菩提樹の木の下で、左がHiromiさん、右がステファニーさん。

南フランスへ ― 2024年06月03日

明日から、5年ぶりの海外旅行に出かけます。

行き先は、オリンピックで賑やかしそうなパリを避けて、南フランスを訪ねます。

★『ニースっ子の南仏だより12カ月』ルモアンヌ・ステファニー著

★『南フランスの休日 プロヴァンスへ』町田陽子著

この2冊に導かれて、旅の計画が出来上がっていきました。

ニースと、アヴィニョンで、それぞれの著者にお世話になる予定です。

帰国したら、少しずつ、旅のフォトエッセイをブログに載せていけたら、と思っています。

それでは、行ってまいります❣