直木賞候補たち、あっぱれ!! ― 2019年07月02日

先月17日に、2019年上半期の直木賞候補作6点が発表になりました。

な、な、なんと、全員が女性!! 直木賞史上初だとか。

朝倉かすみ『平場の月』

大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』

窪美澄『トリニティ』

澤田瞳子『落花』

原田マハ『美しき愚かものたちのタブロー』

柚木麻子『マジカルグランマ』

いつもいつも、女性作家に頑張ってほしいと思っていました。闘争や殺戮ではなく、愛と平和に満ちた女性的な視点で、人間を見つめ、世界を描く、そんな小説が読みたい、と願っているのです。

今回は、もう言うことなし。誰が受賞してもうれしい!

私の予想というか希望としては、原田さん、柚木さん、窪さんといったところでしょうか。

私が最初に読んだ原田さんの作品は、『楽園のカンヴァス』。美術の好きな私は、こういう小説を待っていた、と思いました。その後も、実在の芸術家や作品をモチーフにした作品を次々に発表してきました。この手の小説を書かせたら、以前美術館のキューレーターの仕事に就いていたという彼女の右に出る人はいないでしょう。

美術とは関係のない小説、例えば『キネマの神様』『本日は、お日柄もよく』など、とても痛快で面白いのに、なぜか美術ネタとなると、力が入りすぎているように感じてしまうのは私だけでしょうか。どちらかというと優等生の模範答案のようで、非の打ちどころはないけれど、もう少し、ガツンと来る部分、毒を含むような何かがあってもいいのでは、と思わなくもありません。

とはいえ、美術の魅力を小説でも味わえるようにしてしまったこと、多くの人に広めたこと、その功績は、高く評価していいと思います。

ちなみに、今回の候補作『美しき愚かものたちのタブロー』は、国立西洋美術館の松方コレクション展とリンクした内容だそうで、さっそく読み始めたところです。美術館にも足を運んで、受賞を待ちたいですね。

窪さんの小説も好きです。昨年の候補作で、僅差で受賞を逃した『じっと手を見る』も良かったですが、私は数年前の『晴天の迷いクジラ』に感動しました。弱さを持った人々に向けた優しさが印象的で、好感の持てる作品でした。

彼女には、個人的な親しみも感じています。出身が東京都稲城市とのことで、私が20年もエッセイ教室を続けている町なのですね。そして、カリタス学園の卒業生でもあり……、応援したい気持ちが強いのです。

柚木さんの2年前の候補作『BUTTER』には圧倒されました。実在の死刑囚木島佳苗をモデルに、それを取材する女性記者が主人公という重い話。女性の心理にいまひとつついていけない気もします。でも、食の描写はじつに素晴らしい! よだれが出ました。

今回の候補作がグランマ、つまり高齢の女性のコメディタッチのお話と知り、ちょっと面食らっています。

若い頃から何度も候補になっているようで、素人予想では、彼女が本命かもしれませんね。

誰が受賞しても、めでたしめでたしの直木賞。

決定は今月17日、楽しみです。

残り27日、ご支援お願いします! ― 2019年07月09日

NPO法人マザーリンク・ジャパンの代表を務める寝占理絵さんは、岩手県陸前高田市に拠点を置いて、東日本大震災の被災者のために、今なお支援活動を続けています。おもに、一人親家庭や、学校に行けない子どもたちのために尽力されています。

これまでにも、ブログで何回か紹介してきました。(ボランティアのカテゴリー)

彼女と知り合いになったのは、私が2012年2月から復興支援のお手伝いをさせてもらっていた時のこと。2013年には、わが家の車を買い替える時、それまでの愛車を引き取ってもらったこともありました。

寝占理絵さんと、かつての愛車ジョニーのツーショット。▲

現在、マザーリンクでは、クラウドファンディングを利用して、心の傷を負った被災地の子どもたちの学校づくりの資金を募っています。

子どもたちの3.11は、まだ終わっていません。 東北の被災地では不登校の子どもが5倍になったそうです。そして、8年たった今でも、学校に行けないままの子どもたちが大勢いるのです。

Ready forというクラウドファンディングのサイトをご覧になり、ぜひ、皆さまの温かいお気持ちを、寄せてあげてください。子どもたちの将来に、光をともしてあげてください。

私からもお願いいたします。

お友達とレストランでランチ1回分。ちょっと美味しいワイン1本分。家族のためのケーキひと箱……そのぐらいからでももちろん結構です。お心を寄せていただけるだけでもうれしいのです。

反響を呼んでいる「断捨離」のエッセイをご存じですか。 ― 2019年07月14日

それは、5月19日の朝日新聞「男のひといき」に掲載されたエッセイでした。毎週日曜に掲載される500字ほどの投稿欄です。クリックすると拡大されますので、まずはお読みください。

作者は河崎啓一さんという89歳の男性。この3月に愛する奥様を亡くされて、遺品の整理をする気持ちをつづったエッセイです。

じつはこの作者、私のエッセイ仲間です。現在はグループから退き、ご縁あって私のエッセイ通信講座の生徒さんとして、エッセイを書き続けています。私は講師というよりも、最初の読者としてお相手を務めます。

「感謝離」という言葉も、かつての作品の中に登場していました。

河﨑さんのことは、2年前のブログ記事に書いています。(よろしければ2017年10月3日の記事をお読みください)

その部分を抜粋します。

――男性にしては珍しく、情感豊かなエッセイを書く。リタイアして、現在は鎌倉の老人ホームに愛するご夫人とともに暮らしている。エッセイを書くことを生きがいにしているので、その励みになるようにと、月に一度の通信添削講師を仰せつかった。彼から届く作品は、日々の暮らしから思い出される過去をいとおしむようなものが多い。私は、添削というよりも、一読者としての忌憚のない感想を真心こめてつづり、送っている――

さて、河崎さんのこのエッセイは、全国紙に掲載され、すぐに反響がありました。

まず、兵庫県西宮市のラジオ局のパーソナリティから連絡があったそうです。エッセイを「なばなネットワーク」という番組内で朗読したいとのことで、もちろん快諾。6月半ばの土曜日にオンエアされ、私はインターネットで聴くことができました。

女性のパーソナリティが朗読した後、河崎さんの近況を語り、リクエスト曲を流して、そのエピソードも紹介していました。

「うるわし春よ」というドイツ民謡は、30代のころ、奥様と阿蘇山に登った時に歌った曲。ビバルディ作曲「春」は、息子さんがドライブに連れて行ってくれる時にいつもかけるのだとか。

さらに反響は続きます。日本全国から感動の声が届きました。朝日新聞では、改めて河崎さんを取材して、それらを特集する記事を掲載しました。

「断捨離」という言葉の提唱者である、やましたひでこさんも、ご自身のブログの中で河崎さんのエッセイを紹介しています。新聞記事には、やましたさんの談話も載りました。

新聞の紙面では、白黒写真でしたが、ウェブ版のデジタル朝日では、カラー写真を掲載。奥様のセーターは、可愛らしい赤いチューリップが散りばめられたものでした。

さらにツイッターでも大反響! エッセイ仲間の情報では、これを読んで涙したという女性がツイートして、既に10万件近くリツイートされているとのことでした。高齢者ばかりではなく、若い人の心も動かしているようです。

先週、お仲間と二人で鎌倉まで出かけて、河崎さんに会ってきました。私たちの来訪をとても喜んでくれました。

「さみしいよ。でも、しょうがない、もうちょっとがんばらないとね」

奥様を亡くされた悲しみを乗り越えて、明るくお元気そうでした。

ホームでは二人部屋に住み、車いすの奥様のお世話をし、最後までできる限りの介護を尽くされてきた河崎さん。今回のエッセイとその大きな反響は、天国の奥様からのお礼のプレゼントではないでしょうか。

私たち、エッセイをやってきてよかったですよね。杖をつきながら、タクシーに乗り込んで帰っていく河崎さんに手を振りながら、そう思いました。

お仲間の喜びが心地よく満ちてくる、雨の降りだした午後でした。

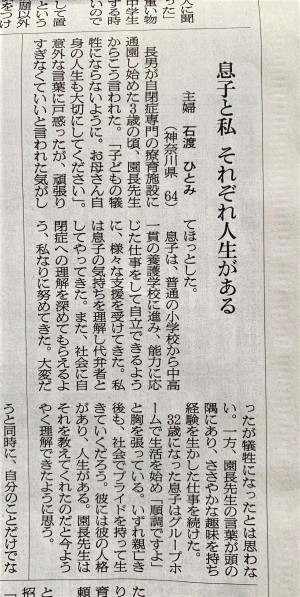

朝日新聞「声」欄に掲載、〈息子と私、それぞれ人生がある〉 ― 2019年07月18日

本日7月18日(木)の朝日新聞朝刊「声」に、投稿を載せてもらいました。

お読みいただければ幸いです。(写真は、クリックかタップで拡大します)

これは、4月に「忘れられない言葉」というテーマで募集があり、そこに投稿したのですが、特集には載りませんでした。

忘れたころ、2ヵ月もたってから連絡がありました。

「特集ではなく普通の投稿として載せます。でも、石渡さんは『ひととき』欄に掲載したばかりだったので、少し時間を空けようと思い、こんなにお待たせしてしまいました」とのこと。

あっちに載ったから、こっちはボツに、という理由になってもおかしくないのに、編集者の心遣いに感激しました。

文章は、字数制限のため、編集者の手でかっちりと凝縮されてしまい、ちょっと自分の文ではないような、窮屈な感じはありますが、自閉症児の母として、伝えたいことは伝わったでしょうか。

アクセス60,000回を達成! ― 2019年07月27日

10日ほど前の7月16日に、アクセス数が60,000ヒットを超えました。皆さまが覗きに来てくださる回数です。

♡いつもどうもありがとうございます♡

数字が膨らんでいくことは、大変励みになります。「いつも楽しみに読んでいます」という読者の声と同じぐらいうれしいものです。

書きたいことがあっても書く時間が取れず、正直、もうやめてしまおうかと気弱になることもある。でも、やっぱりやめられない。続けようと思い直すのです。

★ブログに書いておけば記録になる。残せる。

★文章をつづる練習になる。

★そして何といっても、アクセス数が増えていけば、うれしい。だから楽しい。

そんな気持ちの繰り返しでここまで来ました。これからもたぶん同じかも……。

今後とも、どうぞよろしくお付き合いくださいね♡

自閉症児の母として(61):息子の職場を訪問して ― 2019年07月30日

長男の障害支援区分の認定は、3年おきに調査があります。その面接のため、職場を訪ねました。就労継続支援A型の障害者のための職場です。

せっかくの機会なので、彼が担当している作業を見せてもらいました。

何をしているのか、おわかりいただけるでしょうか。

専用の機械装置の前で、二つのジャックをプラス極とマイナス極に差し込んで、電通検査をしているところです。モニターに結果が表示され、少しでも具合が悪いと不良品としてはねるのです。

まるでゲーム機器かエレクトーンの調音部分のようで、彼にとってはお手の物なのかもしれません。

職場で、この作業を任せてもらっているのは、息子一人だとのこと。本来は職員の方が装置を備えて作業開始となるのに、彼は最初からすべて自分でやってしまうそうです。

「とにかく検査の精度が高いです。ほぼ完ぺき」と褒められました。

自閉症の過敏なほどの几帳面さと集中力。まさに、障害特性を生かせる作業です。そのことがとてもうれしかった。彼の求めてきた仕事が、ようやく見つかったような気がしました。

彼専用の小さなコックピットの中で、飽きることなくこの作業に没頭する毎日です。

そして、じつはこの部品、AEDに取り付けられるコードなのです。

いのちの瀬戸際で活躍する道具の、ほんの一部とはいえ息子が担っていることに、私は少なからず感動しました。

中国からの部品ですが、昨今のアメリカとの摩擦で、入って来ない時期もあったそうです。だから、習さんとトランプさん、仲良くして息子たちから仕事を取り上げないでくださいね。