おススメの本、星野源著『いのちの車窓から』 ― 2018年04月03日

始まりましたね、新年度。

私は初日早々、長男から風邪をもらって熱を出し、寝込んでしまいました。用意してあったエイプリルフールのネタも使えず、備えあれば憂いありの心境に陥ったのでした。

NHKの朝の連続テレビ小説も新しくなりました。

あら、と耳を澄ませば、テーマソングはほかならぬ源ちゃんの声。そこで、この本について書いたエッセイを皆さんにも読んでいただこうと思いつきました。

読んだのは1年ほど前ですが、ずっと紹介したいと思っていたのです。

最近になって、エッセイ仲間の勉強会で、「エッセイと私」というテーマが出され、ようやく書くことができました。

1600字のエッセイです。

目からうろこの1冊

4半世紀を超えて、エッセイを書き続けてきた。書きたいことは絶えずあったが、いつもすらすらと文章が生まれるわけではない。

最近では、ますます書きあぐねることが増えてきて、恒常的なスランプ状態だ。理由はわかっている。年を重ねるにつれ、これを書いたらいけないだろうかと気になったり、読み手を意識しすぎたりするうちに、書きたいことが書けなくなる。本心が、見栄と思惑とで着ぐるみのように覆われてしまって、自分は何を書きたいのかわからなくなるのだ。

エッセイに限らず、SNSやブログでの発信しかり、仲良しグループのラインの言葉もしかり。なんとなく窮屈な思いをするようになった。

そんなときに、1冊の本を手に取った。

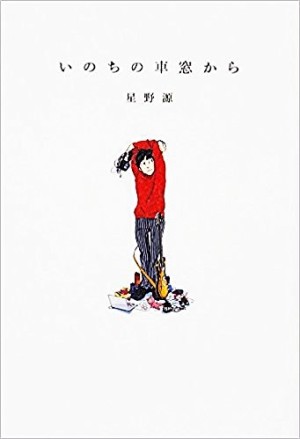

『いのちの車窓から』というそのエッセイ集の作者は、星野源、36歳。旬のマルチタレントとして注目されている。けっして長身イケメンでもないし、歌や芝居が特別うまいわけでもないのに、主演ドラマも自作の主題歌も大ヒット。よくあるタイプのしょうゆ顔で、そういえば娘の彼氏にちょっと似ている。最初はそんな単純な興味だけだった。

ところが、彼が3年前にクモ膜下出血で倒れ、完治して復帰したという事実を知って驚く。クモ膜下出血といえば、ひと昔前は若い人の急死の代名詞のようだった。ミーハー感覚のみならず、病気への無遠慮な好奇心も加わって、さらに興味が膨らんだのである。

本の冒頭のエッセイには、読者の期待に応えるように、手術のことが書かれている。「わかさぎ釣りの氷上の穴の如く額の骨を丸く削ってポコッと取り」、そこからメスを入れて脳の出血を止める手術をした。その傷痕は、直径7センチの円を描いて盛り上がったままだ。それがまるでコックピットの扉のように思えるという。

「体という乗り物を星野源という精神が操縦していることの奇跡の実感が、手術後はさらに明らかに、リアリティを持って湧いてくる」

ここまで読んで、はたと気づいた。これこそ、自分を客観的に見つめるというエッセイの極意ではないか、と。

エッセイの最後は次のように結ばれていた。

「人生は旅だというが、確かにそんな気もする。自分の体を機関車に譬えるなら、この車窓は存外面白い」

こうして彼は、「目の奥に張り付いた景色の残像と、自分の心の動きを、できるだけありのままに文章に落とし込む」という書き方をするようになった。どうやら彼は、一命をとりとめる手術を受けたことで、エッセイの本質をつかんだのかもしれない。

この本は、雑誌『ダ・ヴィンチ』に連載されたエッセイをまとめたものだ。彼の仕事を取り巻く人々、子供のころの思い出など、内容は多岐にわたっている。何を書いても、具体的なエピソードがわかりやすく、心の機微もうまく表現されている。素直な文体も文章のテンポもよく、ウィットに富んだ表現もある。なおかつ全体を包み込む自然体の雰囲気が、読んで心地よい。「文は人なり」というがごとく、彼の人柄なのだろうか。人気があるのもうなずけるような気がする。

そもそも彼はメールを書くのが下手だったから、書くことを仕事にして文章修行を自分に課したという。一行コラムから始まり、上達するにつれて任される字数も増え、やがて書くことが楽しいと言い切れるまでになった。

タレントのエッセイなんて本人が書いているわけじゃない、といううがった見方もあるだろう。たとえ「チーム星野源」でも構わない。私はすっかり魅了されてしまった。

そう、彼のように書けばいいのだ。何を見たか、何を感じたか。それを素直につづってみよう。どう思われたいか、などという雑念は捨てて。

本を閉じると、まるで白内障の手術を終えた人のように、目の前がとても明るくなった。

いかがでしょう。おススメの1冊です。

旅のフォトエッセイPortugal 2018(7)飲んで食べて…… ― 2018年04月14日

「ポルトガル料理は美味しい」

かねてから耳にしていたので、朝食を楽しみにしていた。時差ぼけのおかげで早起きができ、ゆっくり支度をして地下のダイニングルームに降りていく。

▼中央のテーブルには、日本のホテルでもおなじみの料理が並んでいた。

その中でも目を引いたのは、分厚いスモークサーモン、真っ黒なソーセージ、ブラウンマッシュルームのバジルソテー。黒いソーセージはイカ墨ではなく、クミンシードの味がしてエスニック風、病みつきになりそうな美味しさだ。帰りの空港の売店にも置いてあったので買いたかったけれど、検閲で引っかかると面倒なので諦めた。

オレンジやトマトのジュースは素材の味が濃厚でフレッシュだ。種類豊富な果物もチーズもしかり。

そして、何といっても、ポルトガル名物エッグタルト。▲

出来立ての絶妙なおいしさと言ったらない。パリパリのパイ生地に、とろりと甘いカスタードクリーム。期待以上だった。

飲み物のテーブルの端に、冷えたボトルを見つけてしまった。スパークリングワインだ。誰に気兼ねすることもない。遠慮なくシャンパングラスについでもらう。

「朝シャンで乾杯!」

すっきりさわやかな味が、意外と朝食に向いている気がする。まるでワインバーのような料理のかずかずとも相性抜群だ。

「養命酒の代わりになるわ」

私は最近、毎回食前に養命酒を飲むようになって、効能書きどおりに少しだけ体調が良くなった気がする。とはいえ、1リットル瓶を持ってくるわけにもいかなかった。

滞在中、毎日の朝シャンは、養命酒以上の効き目で、元気の源となってくれたようだ。石畳の坂道を娘と対等に歩き、夜はぐっすり眠り、疲れ知らずだった。日本から持参した栄養ドリンクも胃薬も頭痛薬も導眠剤も、いっさいお世話にならずにすんだのである。

下の2枚の写真は、リスボンのホテルの朝食。こちらはさらに、柔らかくてジューシーなローストビーフが逸品!▼

それだけではない。毎朝たいてい一番乗りでテーブルに着き、まずは乾杯に始まって、料理をおかわりしてはたっぷりと食べ、滑らかになった舌で、娘とたくさんおしゃべりをした。結婚2年目のふたりのこと、兄弟のこと、仕事のあれこれ、今後の旅行の予定など、話は尽きなかった。ふだんは、忙しい娘となかなか話すチャンスも作れないのである。

朝シャンのおかげで、思いがけずいい時間を過ごせた。

ポルトに2泊した後、市東部のカンパニャン駅から特急列車で3時間、リスボンに移動した。▲

さすがに首都リスボンは都会だ。観光客も多い。狭い坂道を行き来する人気のトラム28番に乗りたかったのに、乗り場で待てど暮らせどやって来ない。ストライキでもやっているのか、それとも平日は間引き運転なのか。

カモインズ広場を横切るレールの脇、ここにもマクドナルドがあった。▼

午後3時を回ると、がっつり食べた朝食も消化されて、おなかが空いてきた。ガイドブックに載っていたオシャレなカフェに入る。

▼カフェ・ノ・シアードは、店先をトラムが走っている。風が冷たかったので、テラス席はやめて、店内へ。

初老の男性がゆったりワイングラスを傾けていたり、若いグループが食事をしたりしている。

「ポルトガル人も合コンするのね」と娘。いかにもそんな雰囲気が……。

▲英語のメニューを見てオーダーしたのは、干しダラとキャベツと玉ねぎを混ぜた卵とじ。タルタルステーキの形に整えて、黒オリーブと細いフライドポテトがトッピングしてある。見た目よし、味もよし。

干しダラはバッカリャウと呼ばれ、ポルトガル料理の定番食材だそうで、塩味とタラのうまみが日本人の口に合う。もちろんワインとも合う。

小さなコロッケは、牛肉のミンチ。▼

さてデザート。メニューに「伝統的なお菓子」と書いてある。ウェイトレスにこれは何、と尋ねた。卵と砂糖と小麦粉で作る。とてもおいしい、私も好きだと、拙い英語ながら、熱心に薦めてくれたので、一つ頼んでみる。

運ばれてきたのは、厚めのパンケーキのような焼き菓子だった。真ん中は色が濃く、へこんでいる。ふたりで半分ずつ。ひと口食べると、ああ、カステラの味がする。濃い部分は、しっとりと甘くてほろ苦くて、おいしい!

ちょうど、カステラの紙にくっついてしまう焦げ茶色の部分の、あの味だ。

子どもの頃、到来物の細長いカステラを、家族で切り分けて食べた。ここが一番おいしいんだよね、と言いながら、紙に付いたのをスプーンでこそげ取って食べたっけ……。

「ポルトガルってなぜか懐かしいのよ」

そう言った友達の言葉が浮かんできて、急に涙が出そうになった。