エッセイの書き方のコツ(33):こんな時こそエッセイを書こう! ― 2020年04月08日

新型コロナウィルスの感染防止のため、ついに緊急事態宣言が発出されました。

私自身は、2月の末頃からすでに自粛の日々が始まり、今月のスケジュールは限りなく真っ白です。昨日は、長男の主治医のクリニックに出向きましたが、電車に乗ったのは1か月ぶりでした。

在宅時間が増えたので、気になっていた押し入れの整理を始めました。

奥のほうに入っているのは、子どもたちの小さい頃からの作品や、学校の文集など。忘れていたものばかりで、ついつい見入ってしまいます。本人たちに聞けば、口をそろえて「いらない」というのだけれど、どうしても捨てられない。文集は、本人のページだけ切り取ってファイルに収める。同じ頃の同じような絵は、一枚を代表に選んで、落選作は処分。こうやって分量を減らして、また押し入れへ。

さらに奥から出てきた段ボール箱には、マジックで「タイムカプセル」と書いてありました。開けてみると、独身時代の日記や、写真、手紙の類が詰まっています。結婚してからこれまで、引っ越しは5回。どの引越しでこしらえたのか、ずっと運び続けてきた箱のようです。

手紙の束の中には、私が旅先から家族に宛てて出した手紙がたくさんありました。母がとっておいてくれて、帰宅すると返してくれたものです。

今、母は介護施設で暮らしていますが、2月末から面会禁止になっています。

母の部屋からは、ホームの前の桜並木を、居ながらにして眺めることができるのです。昨年までは車いすで外に出てお花見をしたのに、今年はそれもできません。

そこで思い立って、桜模様の便せんと封筒で、母に手紙を書くことにしました。

――と、ここまで書いて約800字。原稿用紙2枚は埋まってしまう。まだまだ、タイムカプセルからは懐かしい雑誌やレコードなどが出てきて、詳しく書きたいこと、忘れられない思い出もわいてきます。

それぞれ焦点を定めてエッセイにすれば、少なくとも、5、6編にはなりそうです。

外出できなくて退屈だとか、気が滅入るとか言っている暇はありません。

☆ピンチはチャンス!

こんな時こそ、エッセイが書ける! 書きましょう、エッセイを。

エッセイ教室の皆さま、お会いできないのは寂しいですが、今は自粛の時。

元どおりの生活が戻ってきたら、この時期のことをテーマにして、皆さんで合評したいですね。

それまで、くれぐれもお気をつけて、お過ごしください。

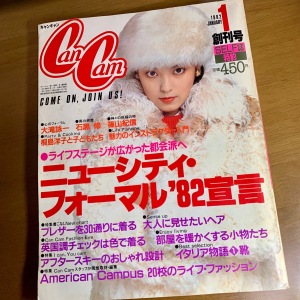

自粛の日々につづる800字エッセイ:「CanCam創刊号が見つかった」 ― 2020年04月13日

外出予定が消えていく日々、押し入れの片づけを始めた。

奥から出てきたのは、「タイムカプセル」とマジックで書かれた段ボール箱。封じたテープをはがしてみる。独身時代の日記帳、手紙の束などと一緒に、赤やピンクの派手な活字の女性雑誌が出てきた。

あった! つい最近まで手元にあったのに、まちがえてリサイクルに出してしまったのかも……と、諦めてかけていたものだ。

1982年発行のキャンキャン創刊号。私の記事が載っているのである。「魅力のインストラクター特集」のうちの1ページが、日本語教師の私だ。

当時、大学卒業後の就職先を1年半で飛び出し、日本語教師の養成講座を修了、晴れて転職した。職場は新宿の高層ビル内にあるカルチャースクールの日本語科。そこに小学館からの取材申し込みがあり、ほかにも同年代の女性講師がいたけれど、出たがり屋の私が応じることになった。

職場にカメラマンがやって来て、授業中の写真を何枚も撮った。休日の過ごし方はと聞かれ、かわいい盛りの姉の子どもたちと遊ぶことだと答えると、別の日にその様子も取材された。

しかし、出来上がった記事を読んで驚いた。あることないこと書かれているではないか。以前の仕事は、銀座の某百貨店で時計や陶磁器の販売をしていたのに、宝石の販売と書いてある。行ったこともない外国語学院で教える予定だ、とも書いてある。極めつけは、「日本語を教えるには『英語で生活できる』自信を持つことね」という私のセリフ。私には思いもつかない的外れな言葉だった。そんな自信は当時も今も持ったことはない。

この特集のサブタイトルは「その仕事と収入」。魅力的になるように、編集者も苦労したのだろう。今ならそれもわかるけれど、当時20代の私は、世に出回る雑誌の情報はこの程度のウソがまかり通っているのだ、と学んだ。

とはいえ、今も発行を続ける月刊誌の創刊号に載ったことは、平凡な私の人生の中でラッキーな出来事だった。38年前の宝物である。

自粛の日々につづる800字エッセイ:「送迎ドライブで見つけたもの」 ― 2020年04月18日

▲朝、グループホームの前の道路で待っていると、息子が走ってくる。

緊急事態宣言が出されても、長男が働く福祉の職場は原則休業にはならない。きちんと感染防止に対応した環境を整えている。とはいえ、電車通勤のリスクは避けられない。

そこで私は、息子のグループホームと職場間の送迎を買って出た。朝と夕方、一時間半ずつのドライブだ。

終業時は、さすがに疲れた顔の息子に、まずウェットティッシュで手を拭かせてから、チョコやアイスのおやつタイム。食べ終わると、バッグからゲームを取り出して遊び始める。

職場のそばに消防署がある。五階建てのビルの間にネットが張られ、隊員たちが忍者のようにその上を移動する。スバイダーマンのように壁を下りてくることも。

署の前の歩道には、たいてい幼い子どもの観客がいて、指さしながらお父さんに何か話しかけている。この時期だからこその父子でお散歩、それとも保育園の帰り道?

最初の送迎は3月4日、桜が満開の頃だった。

途中、休館中の藤子不二雄ミュージアムの前を通る。いつもなら子どもたちであふれている場所だ。裏山には大きな桜の木があり、ひっそりとした建物に向かって枝を差し伸べていた。ドラえもんの描かれた市バスが花吹雪を舞い上がらせて、がらすきのまま走り去った。

日がたつにつれて、車の数も減ってくる。燃費もよくなった。車列はまるでソーシャルディスタンスを取るようにして、すいすいと走っていく。

それでも信号で止まると、

「赤信号です。少々お待ちください!」と息子のアナウンス。以前はこんなことは言わなかったのに、やはり非日常が彼をいら立たせているらしい。

葉桜になると、今度は花水木が目に付くようになる。ホームの近くの住宅街に、きれいな並木道を見つけた。

街道沿いのツツジの植え込みも少しずつピンク色を増やしていく。

息子をホームの前で降ろした後は、FMラジオを聴きながら、リスナーからの「今どきのネタ」に笑い転げる。

「マスクの日々で、口紅がカビた」だって……!

篠田節子著『夏の災厄』を読んで ― 2020年04月19日

1997年に『女たちのジハード』で直木賞を受賞した篠田氏が、その2年前に発表したのがこの小説。今、いちやくクローズアップされています。

3月25日の朝日新聞に、「脅威と向き合うために、読むべき一冊」として紹介されていたので、さっそく読んでみました。

物語のプロローグは、インドネシアのブンギ島で、奇病が広まって島民が全滅するところから始まります。早くもこれが災厄となる病だろうと予想されるのですが……。

舞台は埼玉県のとある市。

ある春の夜のこと、夜間救急診療所に、男性患者がやってくる。熱もあり、頭が痛くて、という。さらに、まぶしさを訴え、ありもしない花のようないい香りがする……とつぶやきます。

ここで読者は、はは~ん、ブンギ島の奇病と同じだ、と気づくのです。

私たちは現在、嗅覚と味覚が失われる症状に脅かされているけれど、小説では花の香りがするという。現実と創作との違いに、ほっと気が緩むのですが、それもつかの間、同じ症状の患者が、一人、二人とやって来ます。そして、その後は高い確率で死んでいく。

さらに、発病するのはなぜか市街地から離れた小さな地域に限られていて、当時の厚生省もまともに取り合ってはくれない……。そこで、保健センターの職員が感染源を突きとめ、ワクチンを手に入れようと、話が展開していきます。

例えば、ごみ処理業者の不正、ワクチンの危険性、情報の隠蔽と暴露、行政の怠慢、保健所の疲弊、はたまた生物化学兵器にいたるまで、なんとまあ作者はよく調べて練り込んであることでしょうか。

しかも、これは、4半世紀も前の作品だというのに、感染地域の風評被害、住民たちの限度を超えた不安、買い占めや宅配業者の繁忙、経済活動への打撃などなど、現在の日本が直面している状況を、見通していたかのような作家の想像力の豊かさ、正確さに驚きます。

それでも、わかりやすい語り口と、ドラマのような生き生きとした描写力で、恐怖と隣り合わせの面白さを十分楽しめました。

さて、この本をお勧めしたいかというと、難しいところです。

私は電子本で読んだので、スマホで読んでいる最中にも、画面に最新ニュースが刻々と現れます。

「〇〇県で15人感染」、「××県で2人死亡」……。

現実の不安と物語とが相まって、恐怖は倍加していきました。

それでも、好奇心を優先して読んでみますか。

たださえコロナ禍の真っただ中、いたずらに不安をあおるような本は読まないでおきますか。

どちらを選ぶかはもちろん、あなたしだい。

でも、もし読み始めたら、最後の一行まで読んでくださいね。

そこで本当の戦慄が待っていますから。

【予告】朝日新聞「ひととき」に掲載されます。 ― 2020年04月30日

来週の5月6日水曜日、朝日新聞朝刊の「ひととき」欄に、投稿を載せてもらえる予定ですので、お知らせします。

今、緊急事態宣言の出ている暮らしの中で、たくさんのことに気づかされませんか。

今回の投稿は、長男のマスクのエピソードを、そんな思いからつづってみました。

お読みいただけたらうれしいです。

新聞を購読されていない方も、当日、紙面をブログにアップしますので、ご覧ください。